|

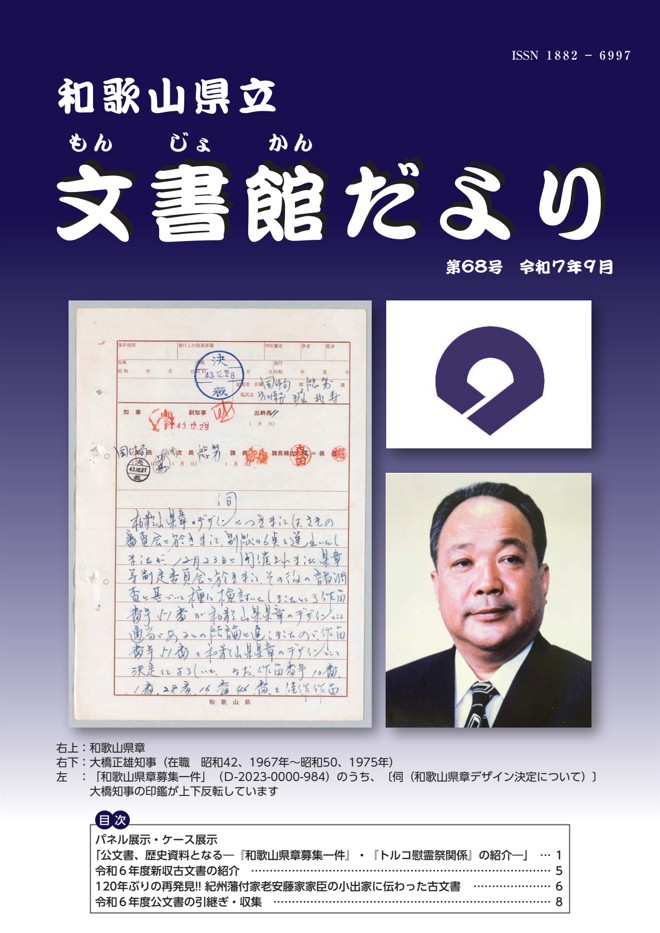

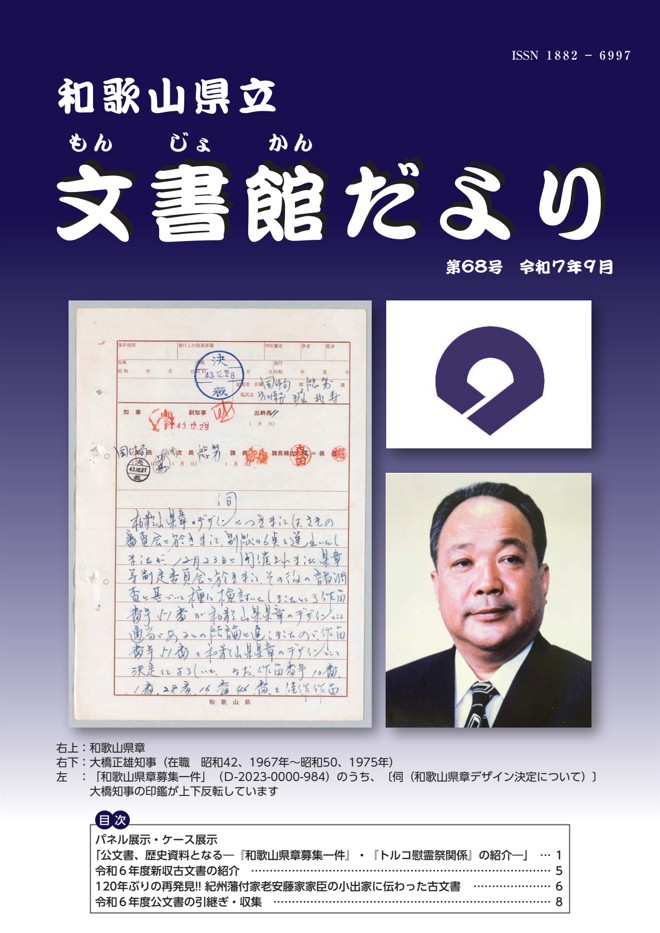

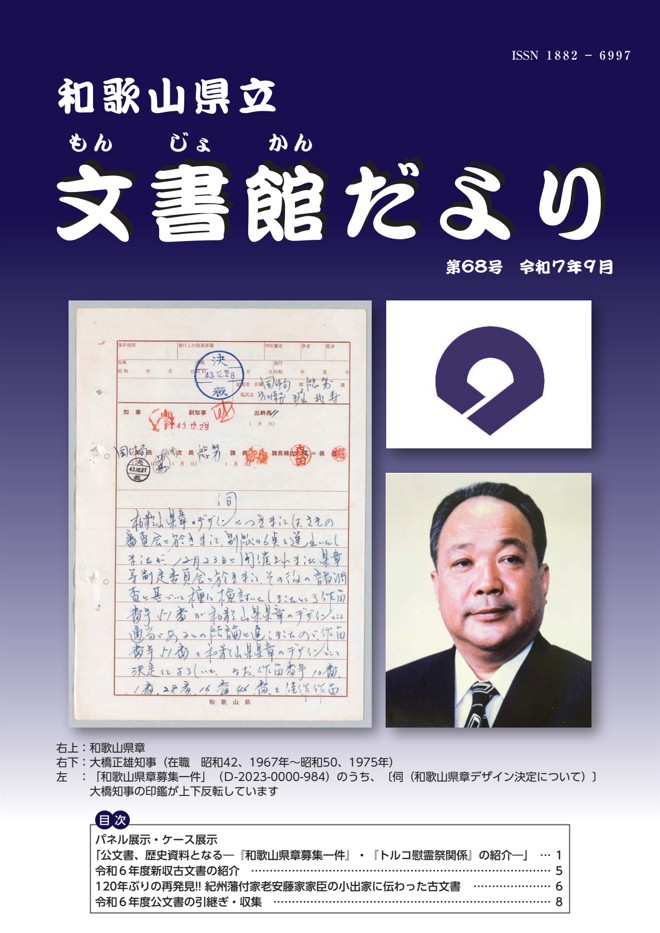

| 第68号 (令和7年9月発行) |

| ◆ |

パネル・ケース展示「公文書、歴史資料となる―『和歌山県章募集一件』・『トルコ慰霊祭関係』の紹介―」 |

| ◆ |

令和6年度新収古文書の紹介 |

| ◆ |

120年ぶりの再発見!!紀州藩付家老安藤家家臣の小出家に伝わった古文書

|

| ◆ |

令和6年度公文書の引継ぎ・収集 |

|

|

|

|

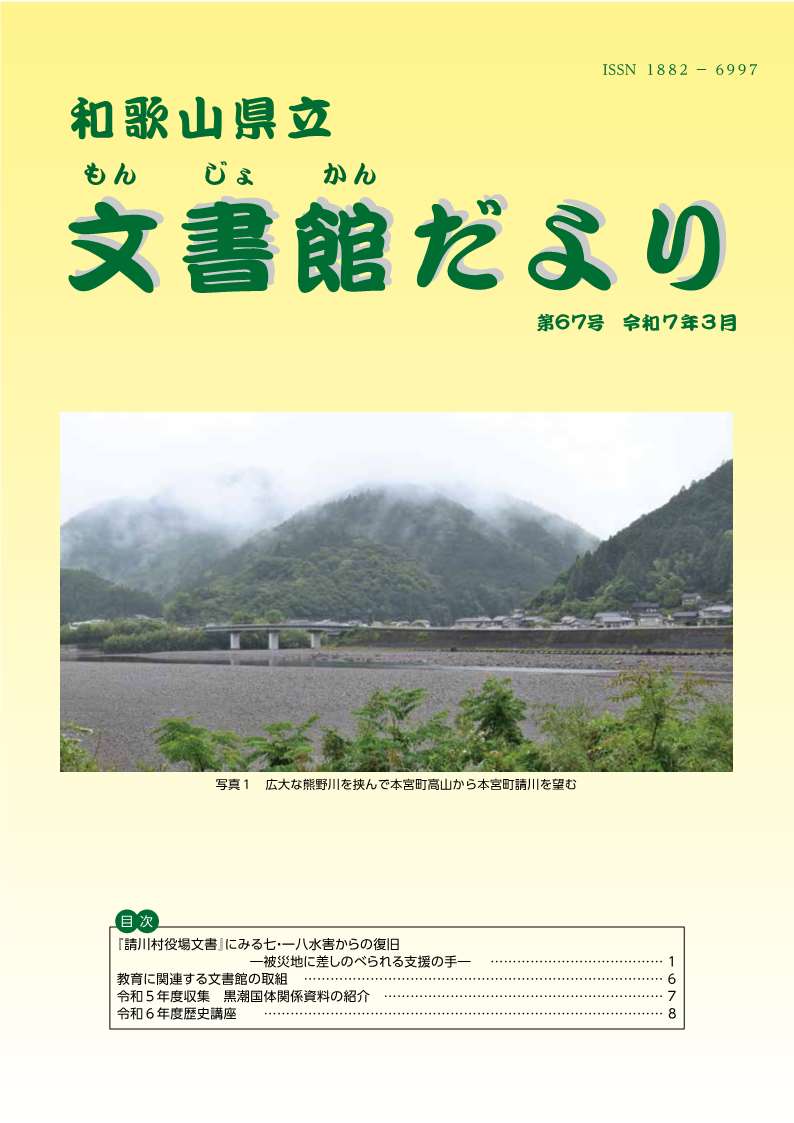

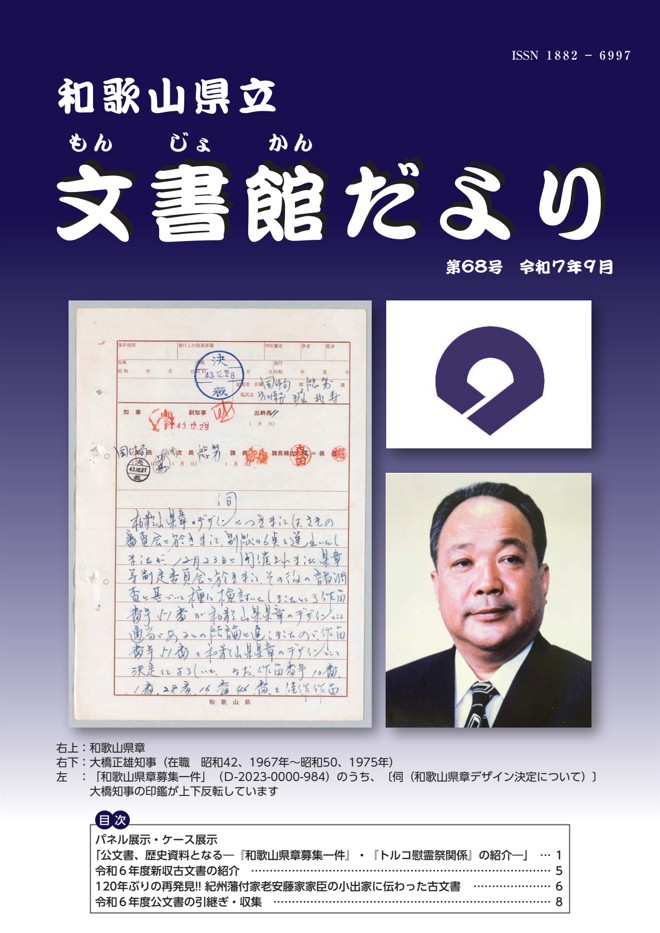

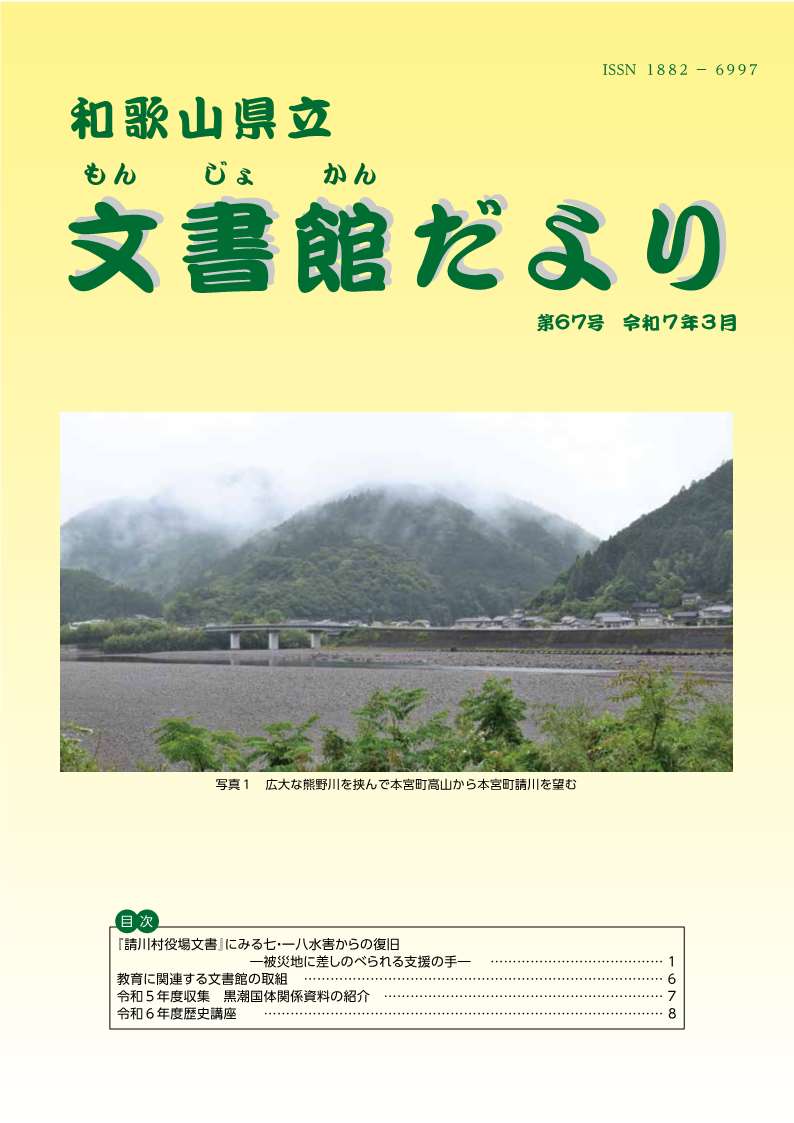

| 第67号 (令和7年3月発行) |

| ◆ |

『請川村役場文書』にみる7.18水害からの復旧―被災地に差しのべられる支援の手― |

| ◆ |

教育に関連する文書館の取組 |

| ◆ |

令和5年度収集 黒潮国体関係資料の紹介 |

| ◆ |

令和6年度歴史講座 |

| |

|

|

|

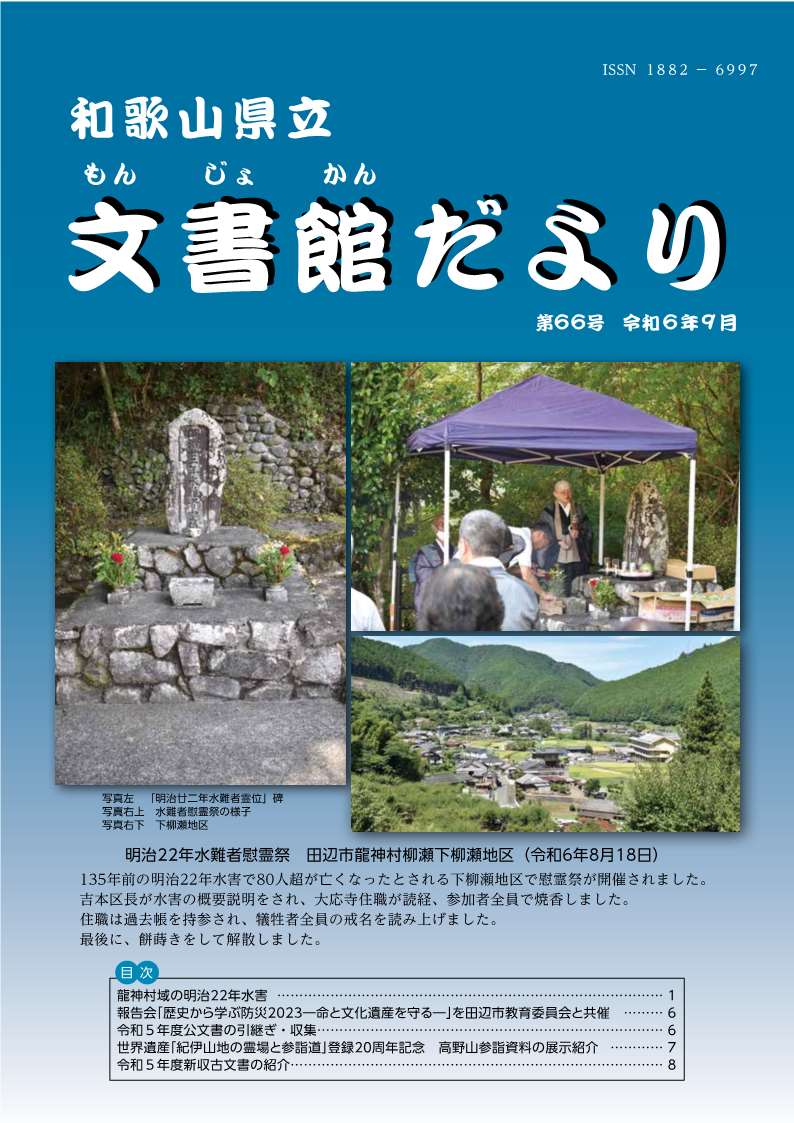

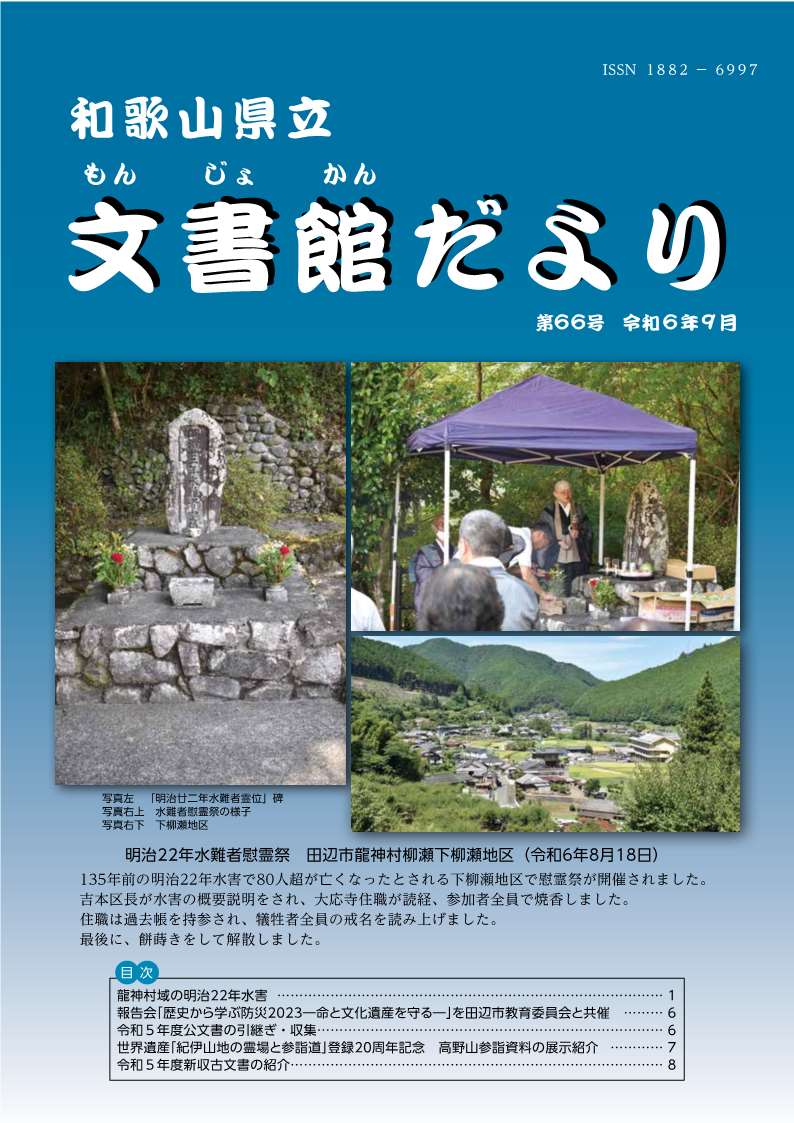

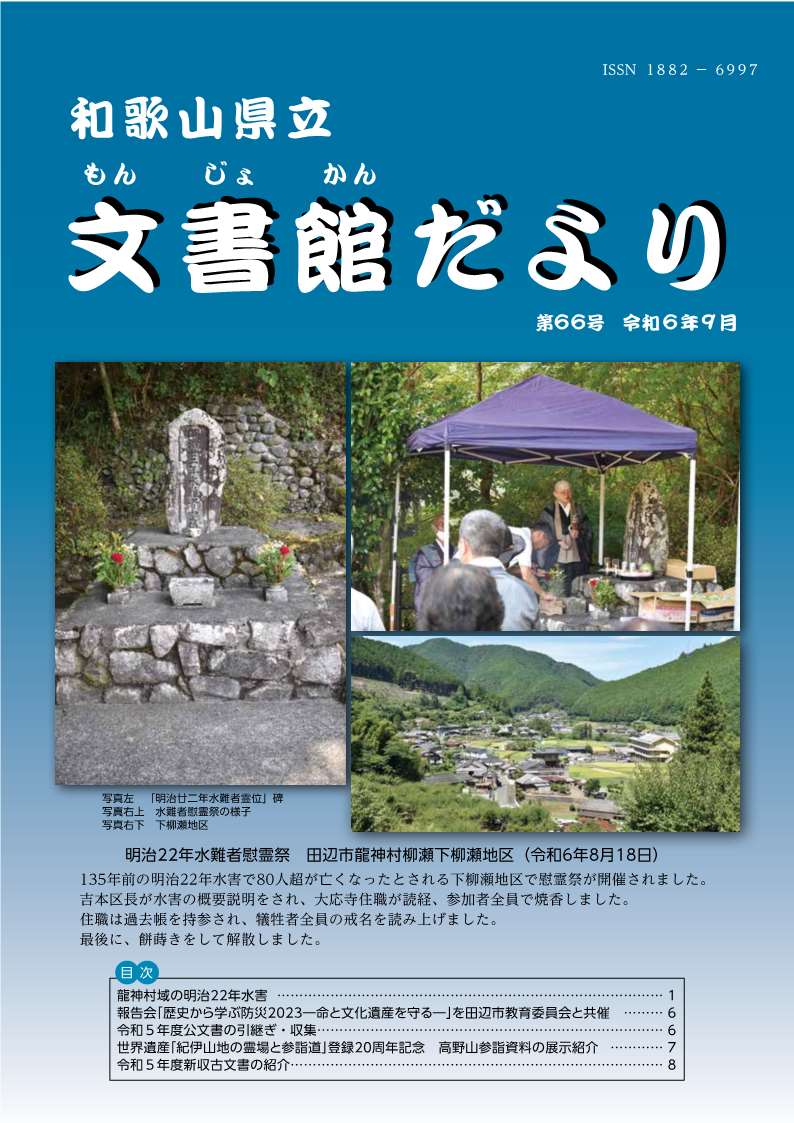

| 第66号 (令和6年9月発行) |

| ◆ |

龍神村域の明治22年水害 |

| ◆ |

報告会「歴史から学ぶ防災2023―命と文化遺産を守る―」を田辺市教育委員会と共催 |

| ◆ |

令和5年度公文書の引継ぎ・収集

|

| ◆ |

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」登録20周年記念 高野山参詣資料の展示紹介 |

| ◆ |

令和5年度新収古文書の紹介

|

|

|

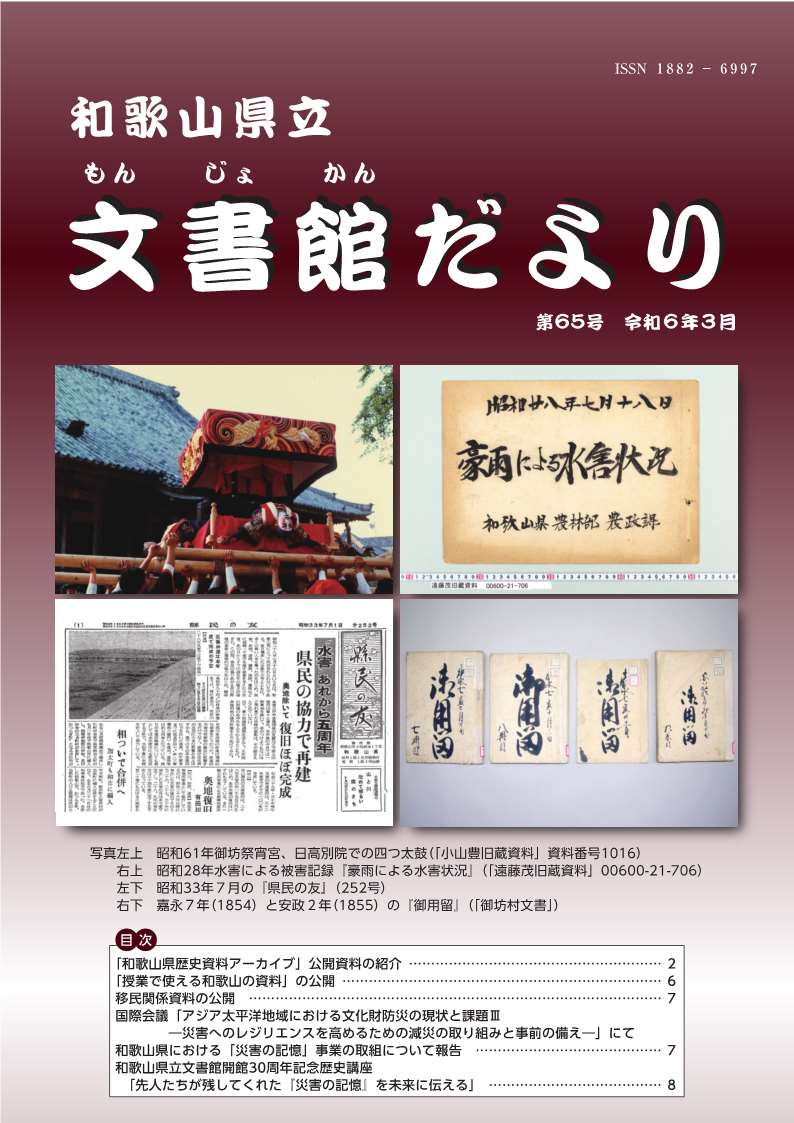

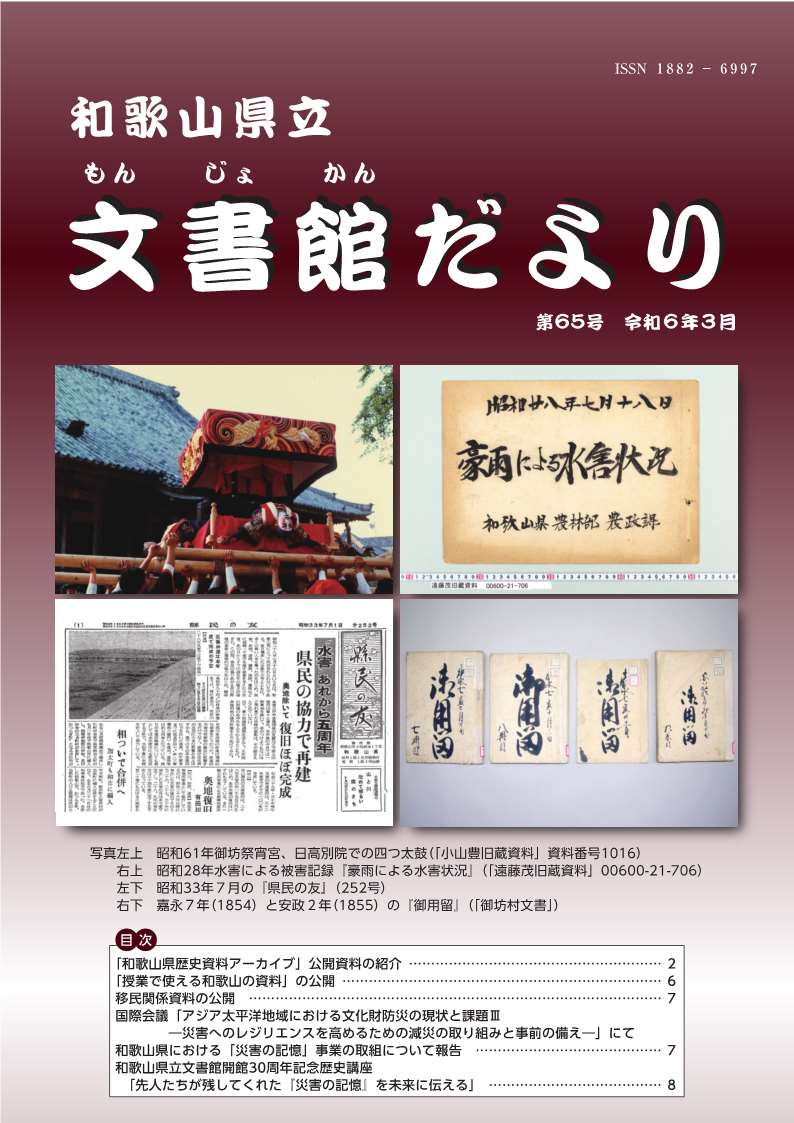

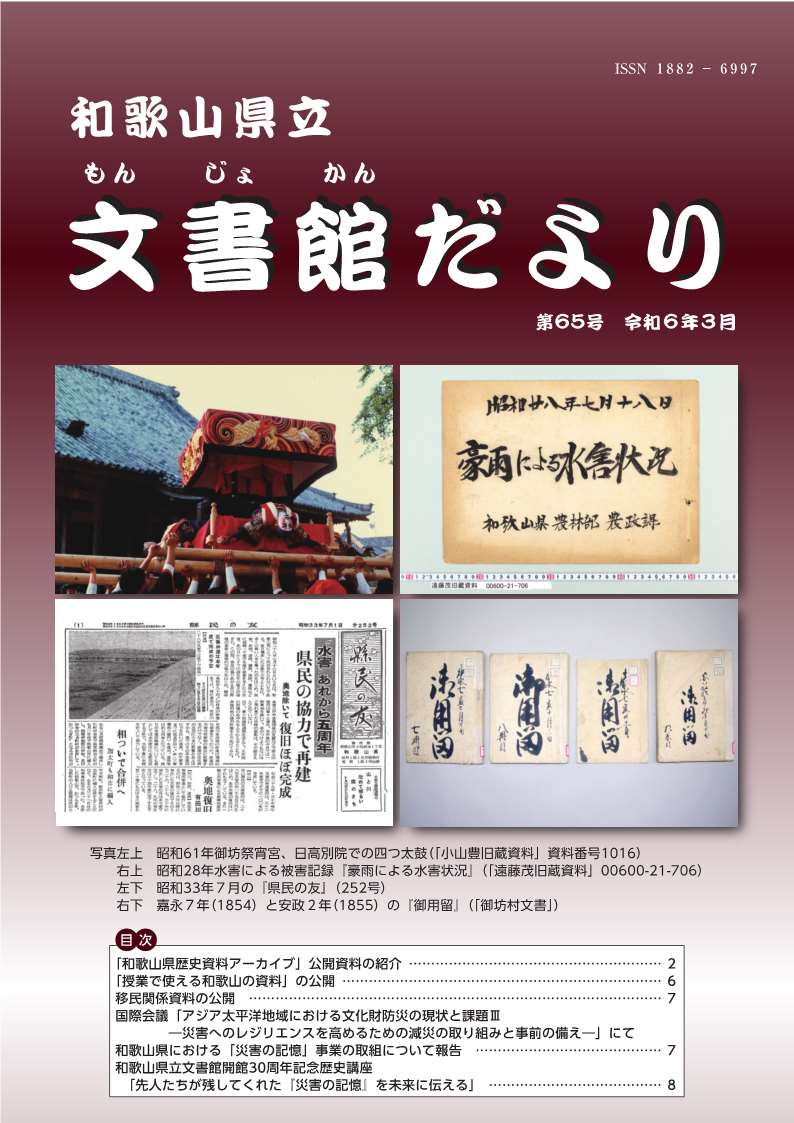

| 第65号 (令和6年3月発行) |

| ◆ |

「和歌山県歴史資料アーカイブ」公開資料の紹介 |

| ◆ |

「授業で使える和歌山の資料」の公開 |

| ◆ |

移民関係資料の公開 |

| ◆ |

和歌山県立文書館開館30周年記念歴史講座

「先人たちが残してくれた『災害の記憶』を未来に伝える」 |

| |

|

|

|

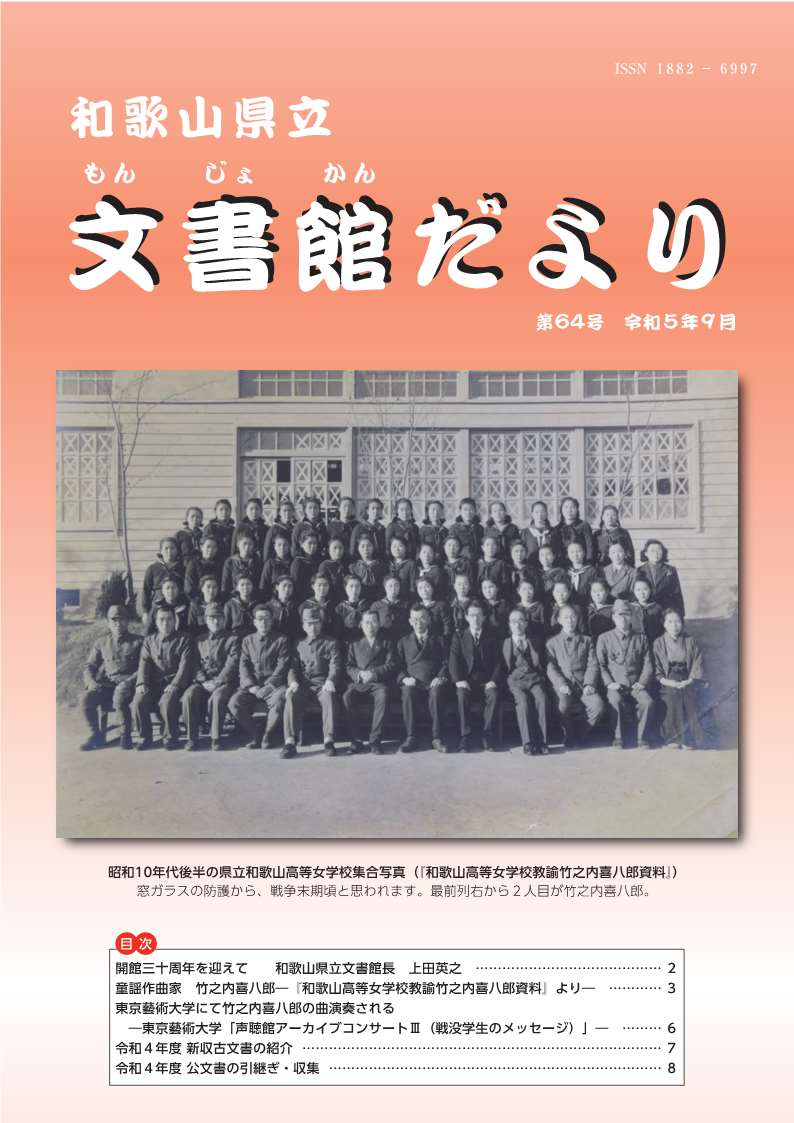

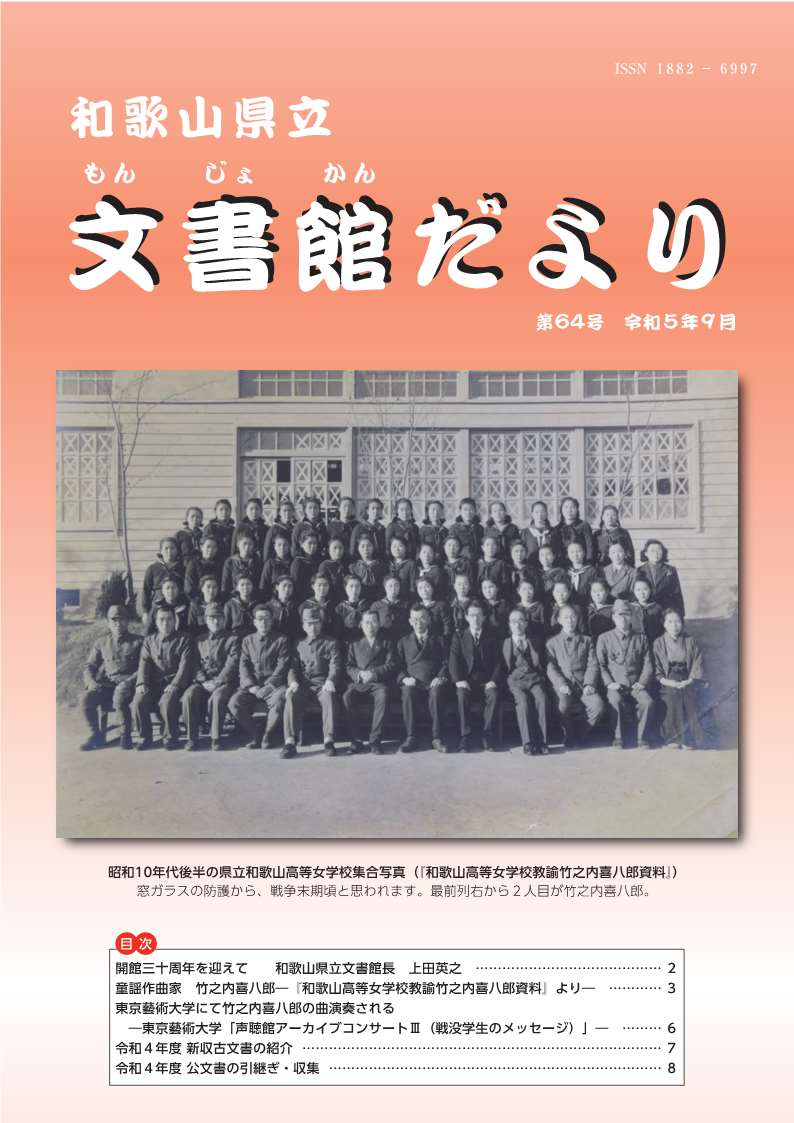

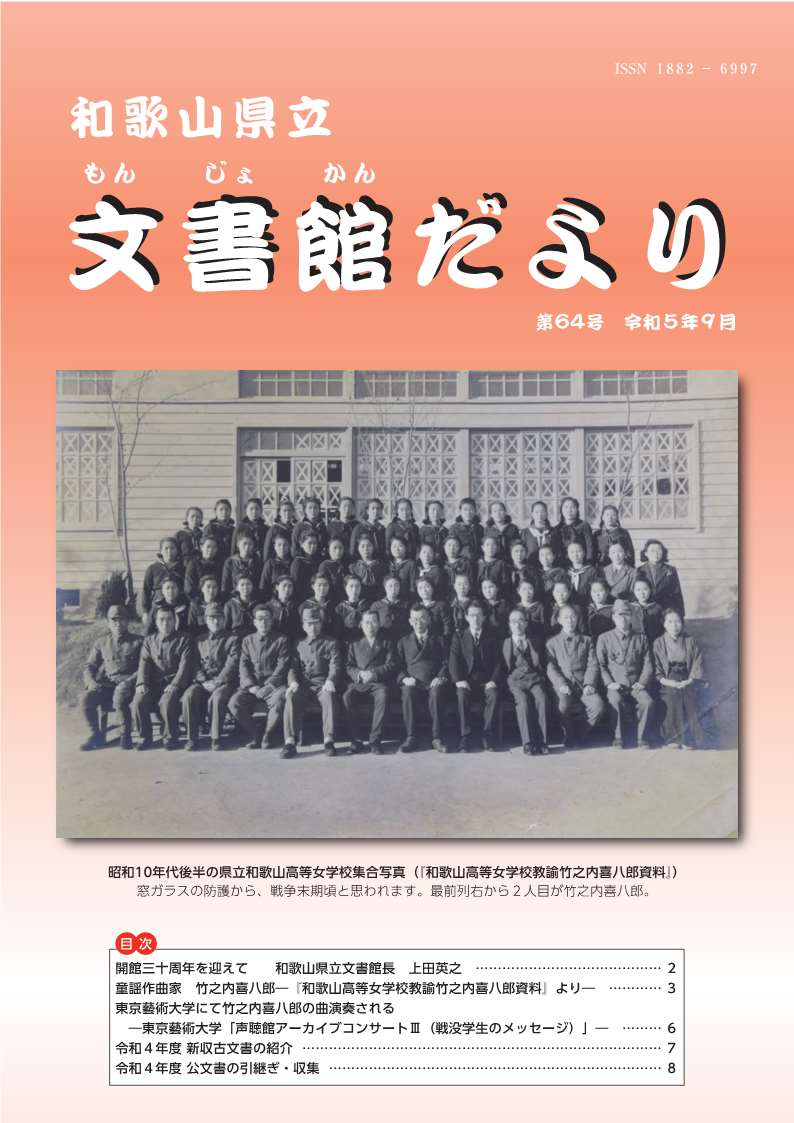

| 第64号 (令和5年9月発行) |

| ◆ |

開館30周年を迎えて |

| ◆ |

童謡作曲家 竹之内喜八郎―『和歌山高等女学校教諭竹之内喜八郎資料』より― |

| ◆ |

東京藝術大学にて竹之内喜八郎の曲演奏される

―東京藝術大学「声聴館アーカイブコンサートⅢ(戦没学生のメッセージ)」― |

| ◆ |

令和4年度新収古文書の紹介 |

| ◆ |

令和4年度公文書の引継ぎ・収集 |

|

|

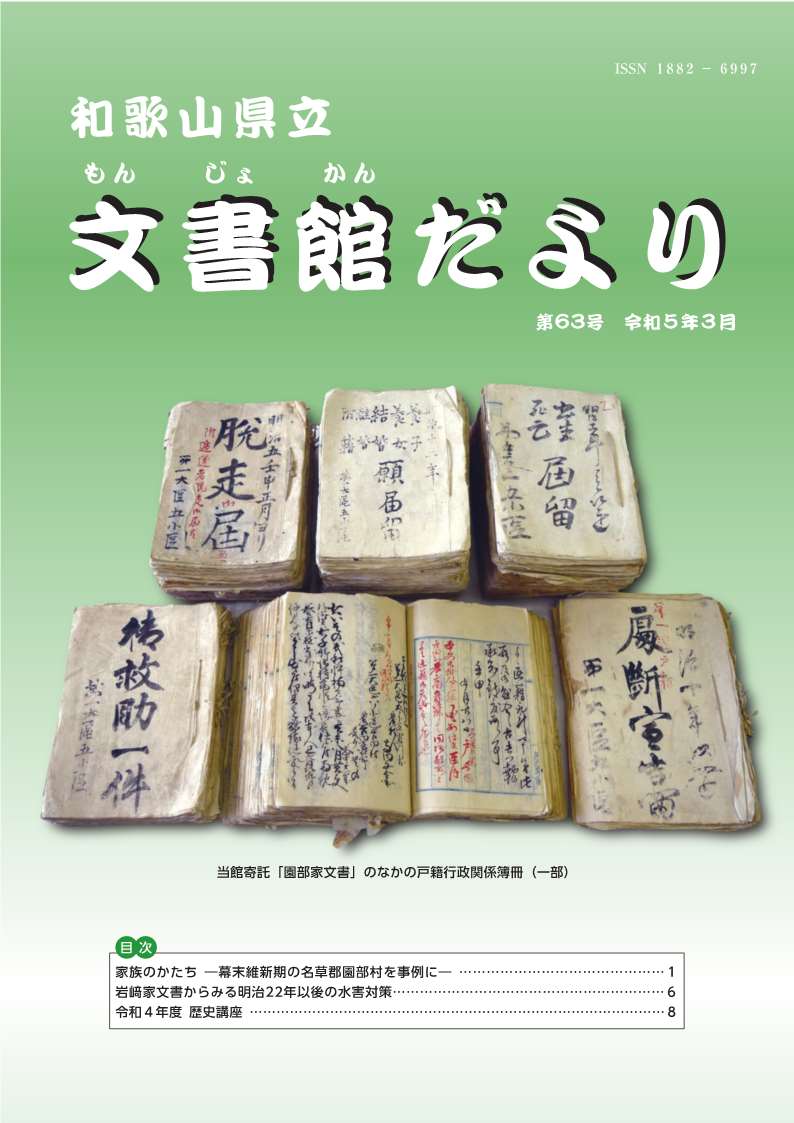

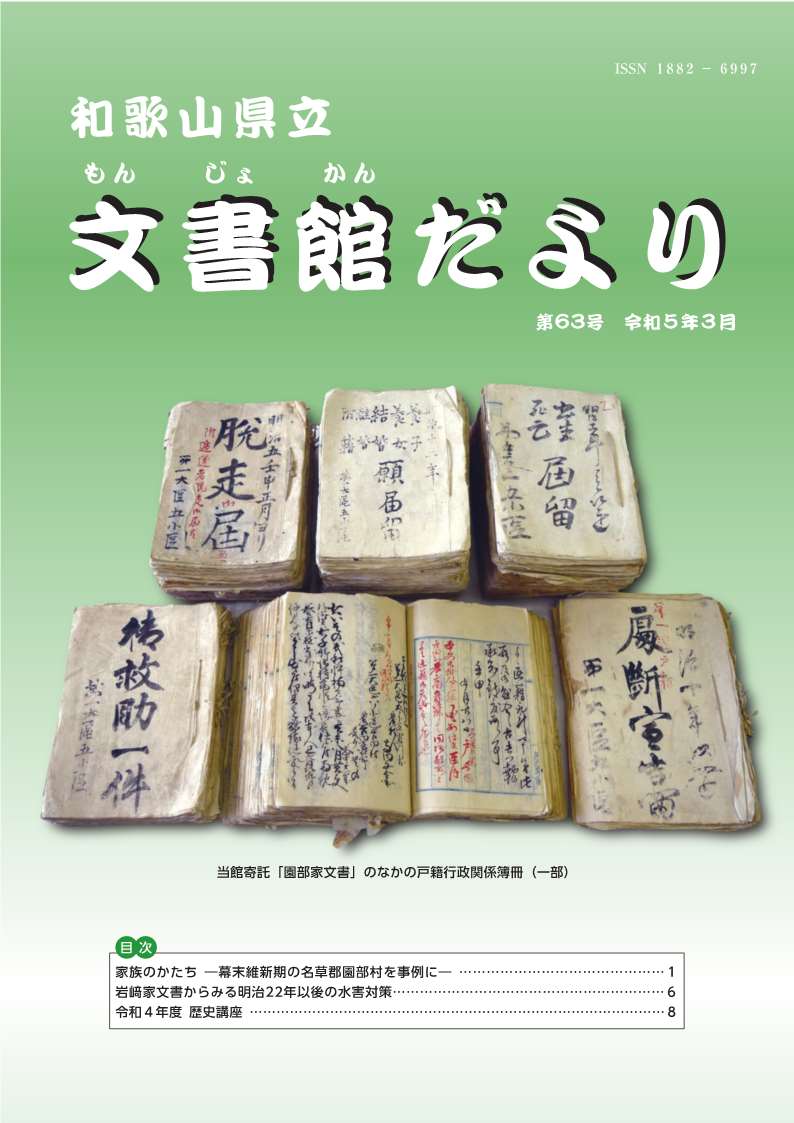

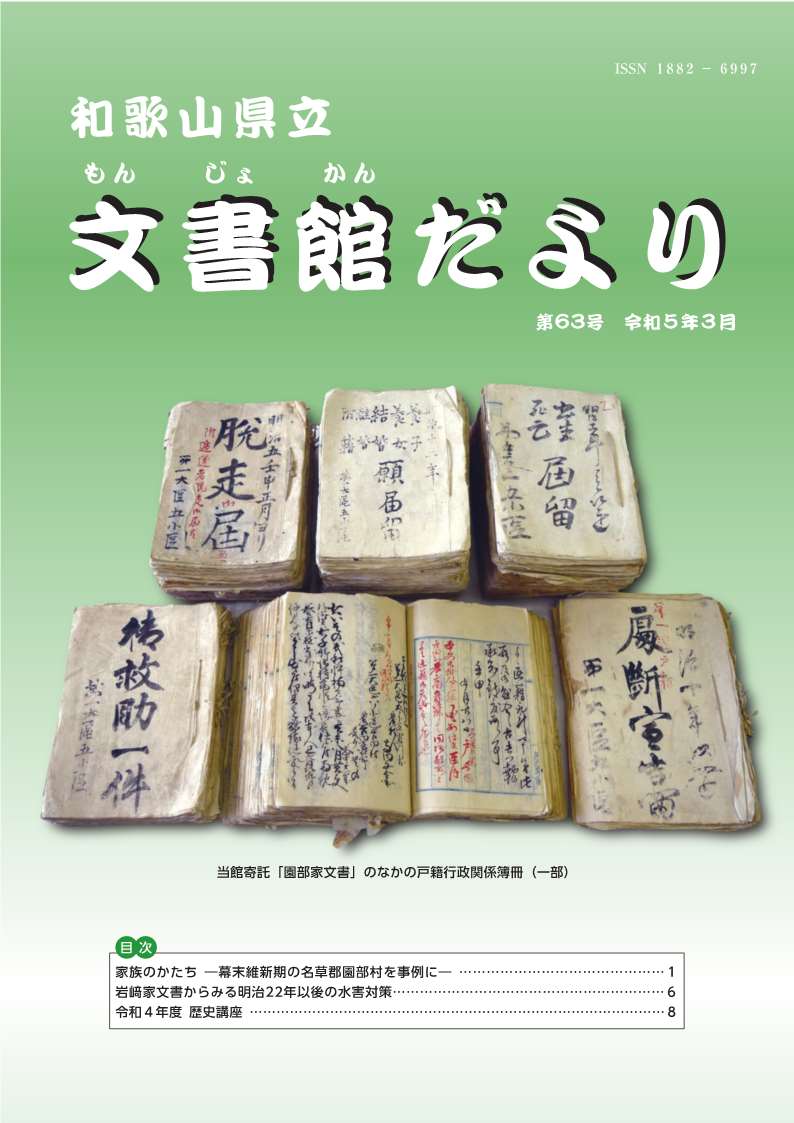

| 第63号 (令和5年3月発行) |

| ◆ |

家族のかたち―幕末維新期の名草郡園部村を事例に― |

| ◆ |

岩﨑家文書からみる明治22年以後の水害対策 |

| ◆ |

令和4年度歴史講座 |

| |

|

|

|

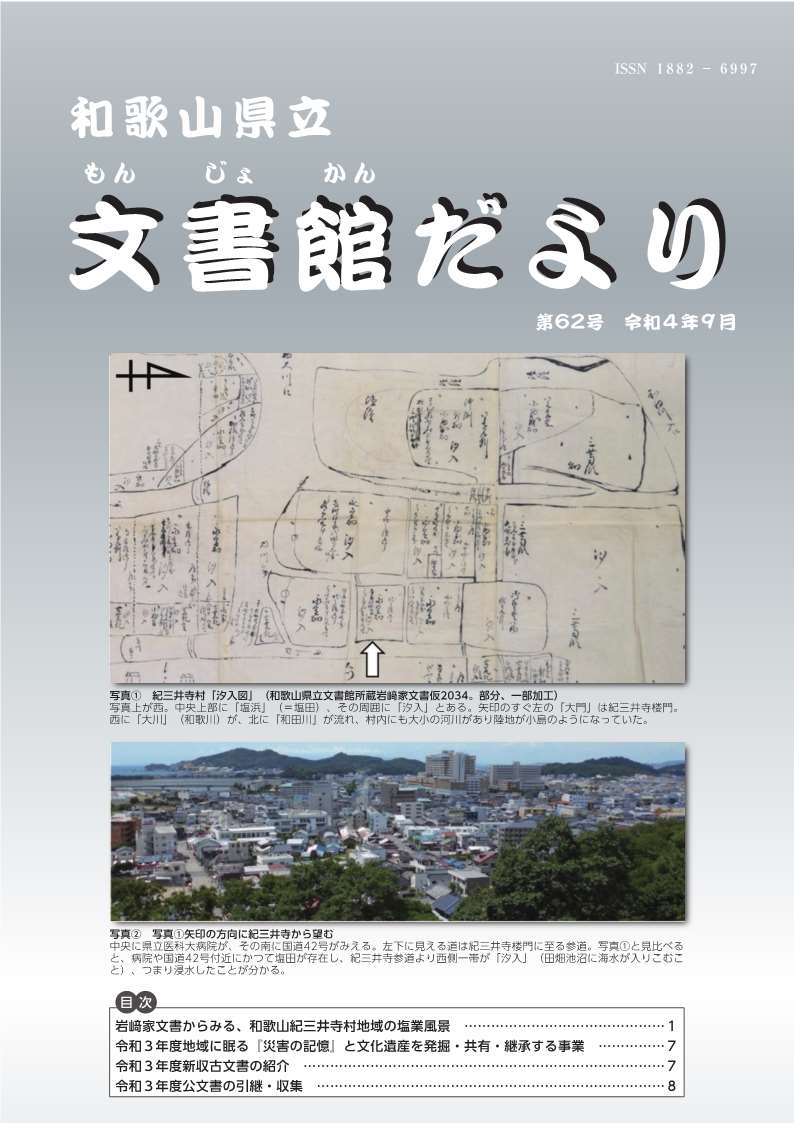

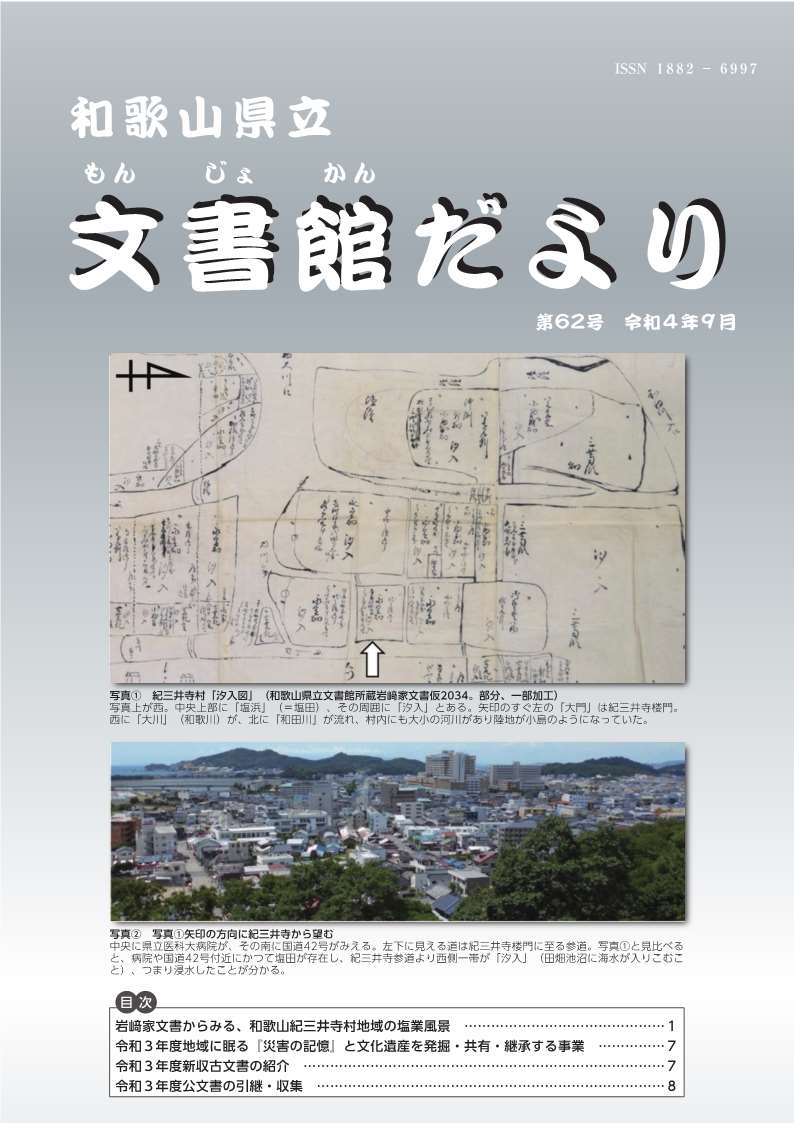

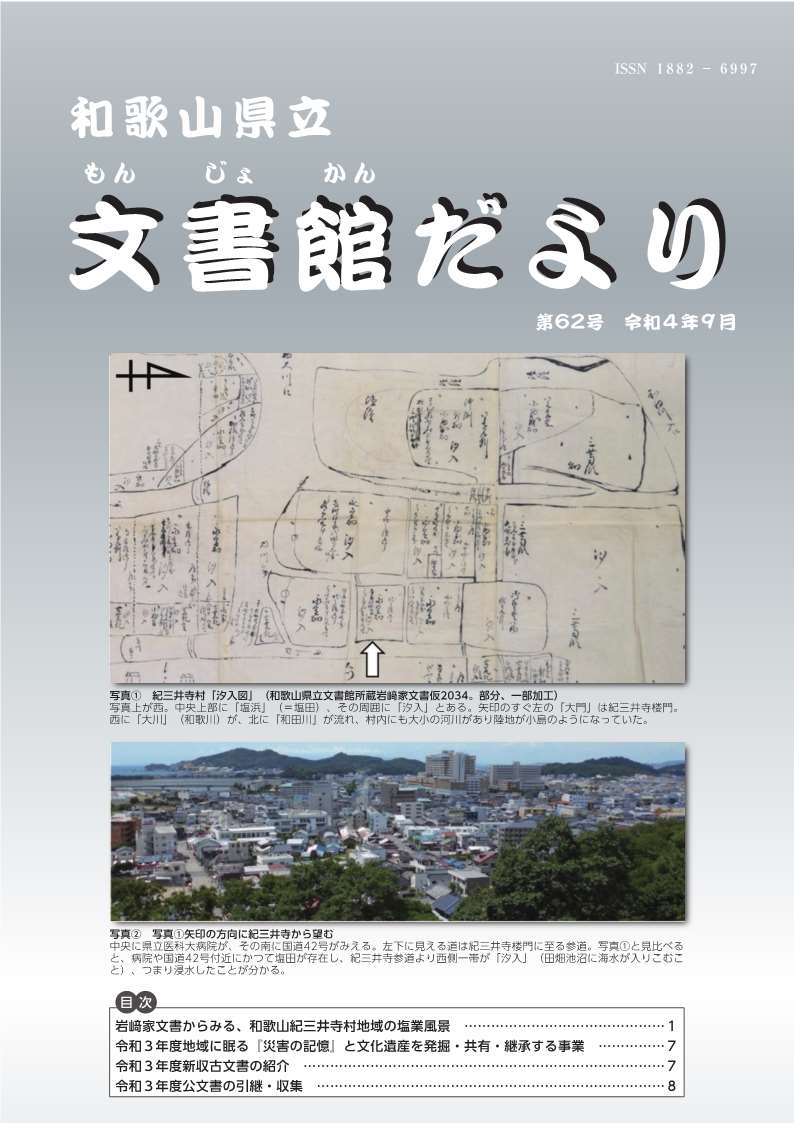

| 第62号 (令和4年9月発行) |

| ◆ |

岩﨑家文書からみる、和歌山紀三井寺村地域の塩業風景 |

| ◆ |

地域に眠る「災害の記憶」と文化遺産を発掘・共有・継承する事業 |

| ◆ |

令和3年度新収古文書の紹介

|

| ◆ |

令和3年度公文書の引継・収集 |

|

|

|

|

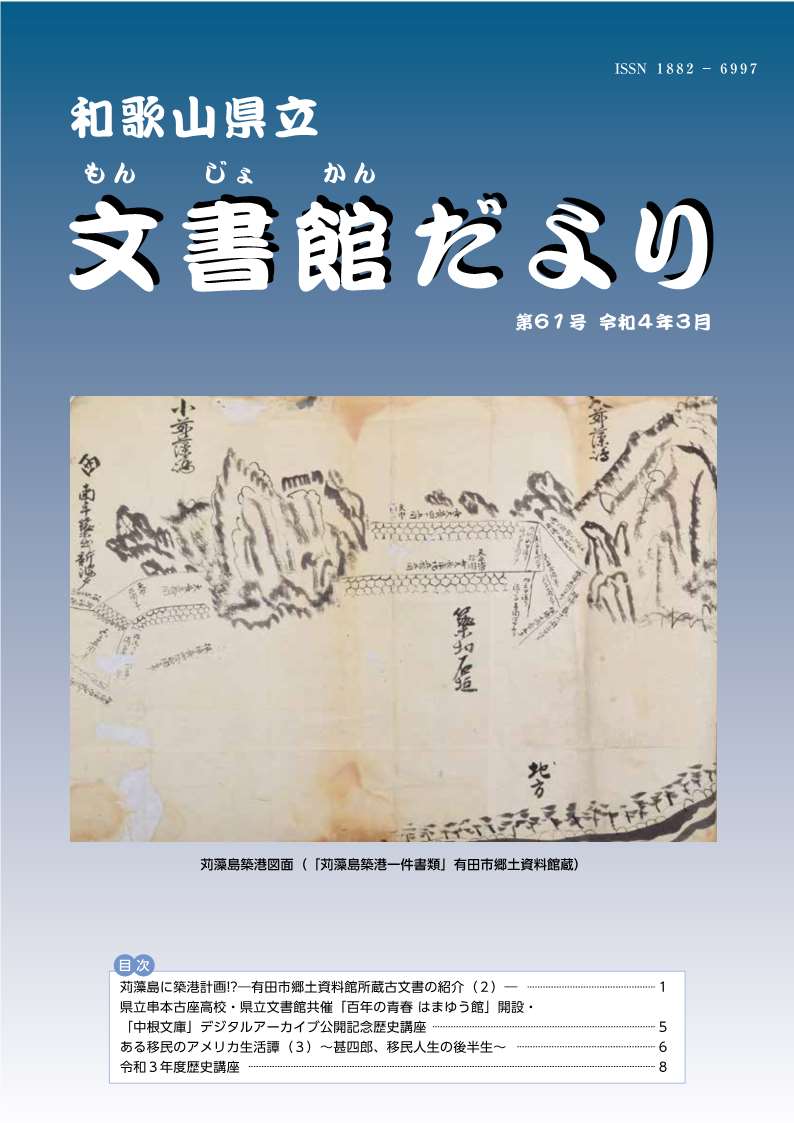

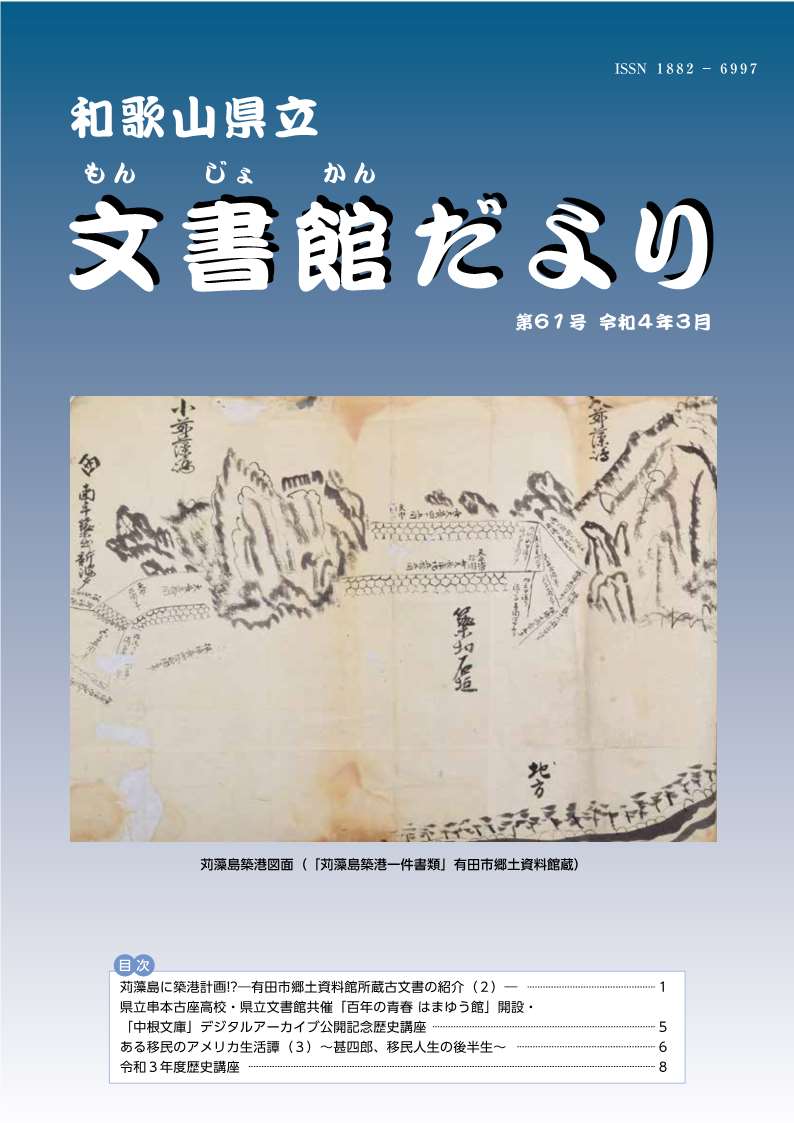

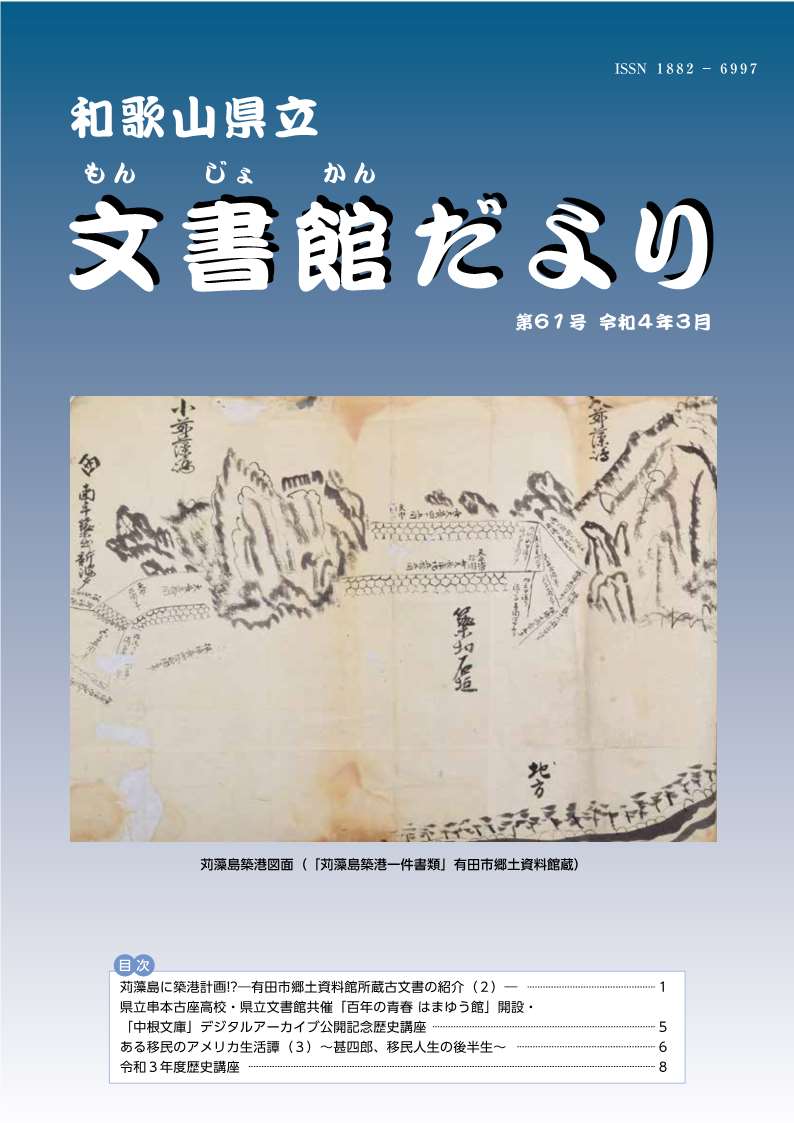

| 第61号 (令和4年3月発行) |

| ◆ |

苅藻島に築港計画!?

―有田市郷土資料館所蔵古文書の紹介(2)― |

| ◆ |

県立串本古座高校・県立文書館共催

「百年の青春 はまゆう館」開設・「中根文庫」デジタルアーカイブ公開記念歴史講座

|

| ◆ |

ある移民のアメリカ生活譚(三)~甚四郎、移民人生の後半生~ |

| ◆ |

令和3年度歴史講座 |

|

|

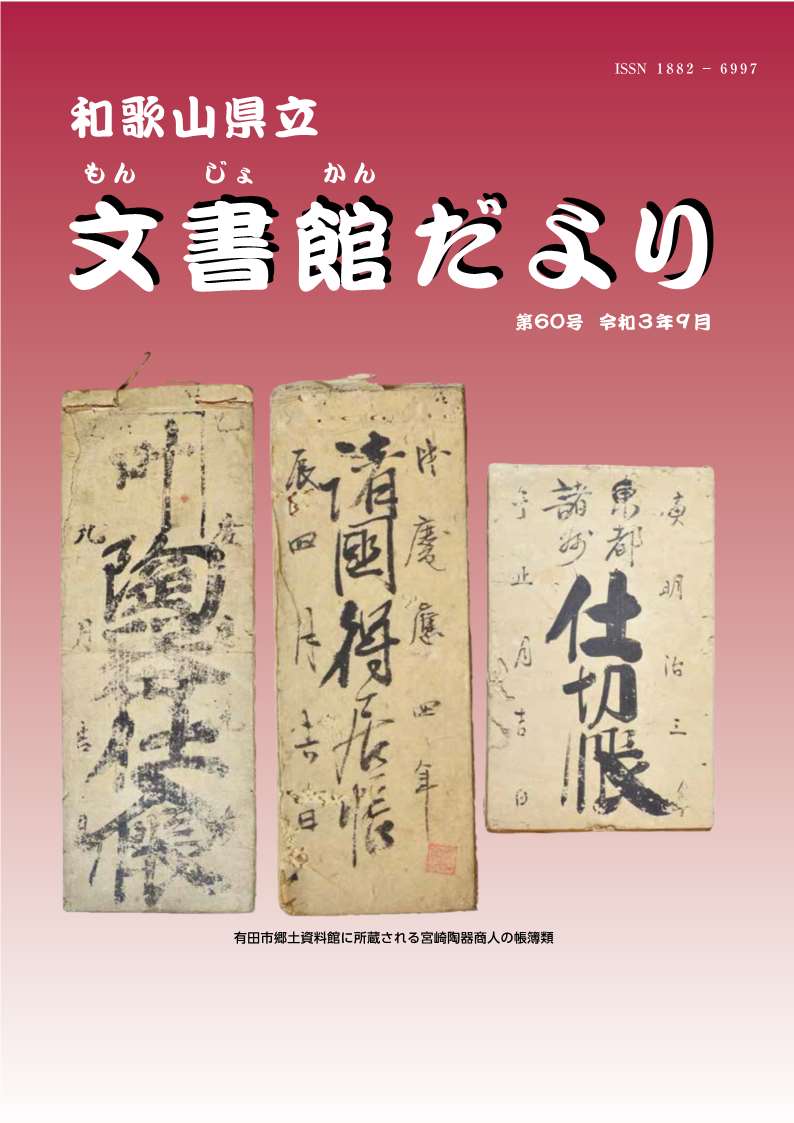

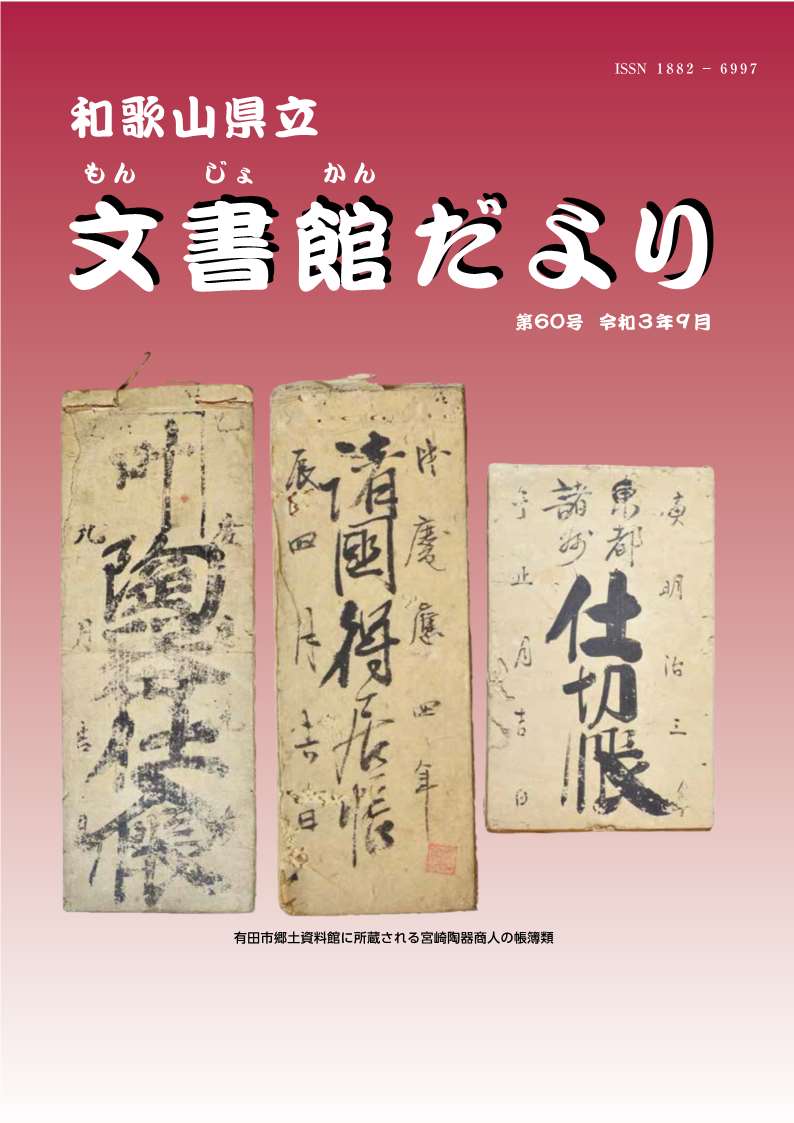

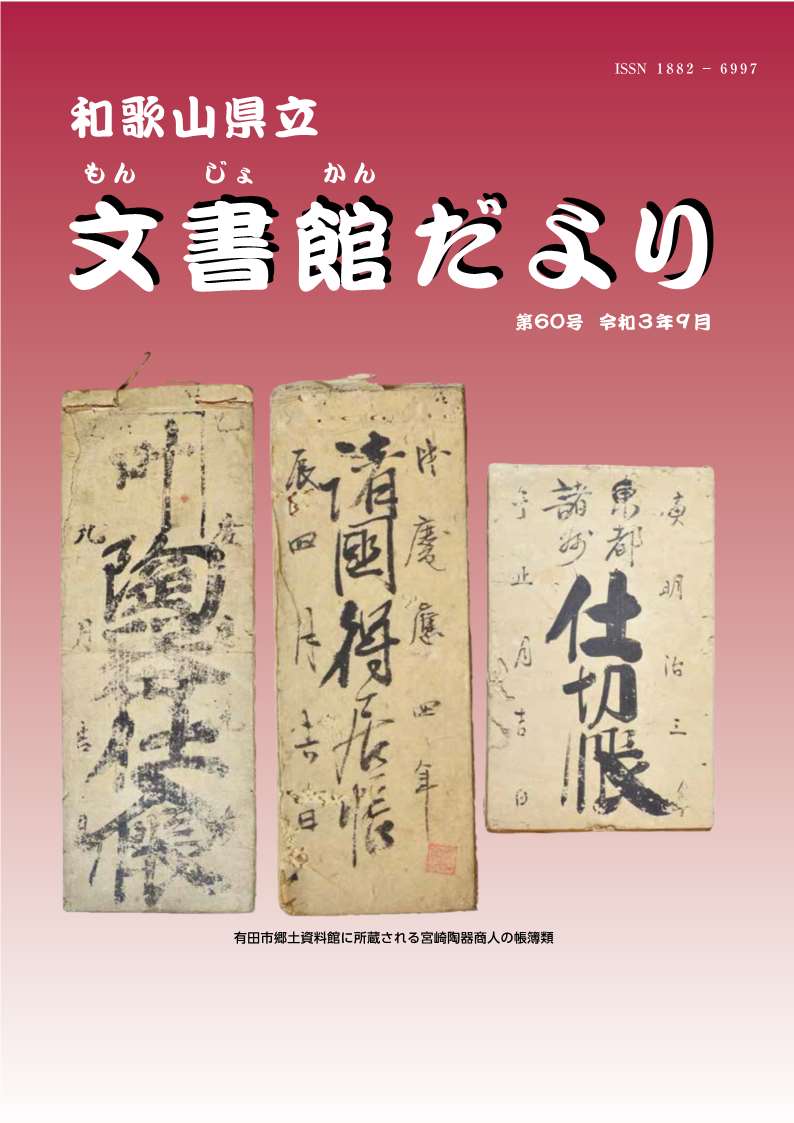

| 第60号 (令和3年9月発行) |

| ◆ |

不撓不屈の宮崎陶器商人

―有田市郷土資料館所蔵古文書の紹介(1)― |

| ◆ |

令和2年度 古文書講座 |

| ◆ |

地域に眠る「災害の記憶」と文化遺産を発掘・共有・継承する事業

|

| ◆ |

ある移民のアメリカ生活譚(二)~甚四郎、働く~ |

| ◆ |

令和2年度新収古文書の紹介 |

| ◆ |

令和2年度公文書の引継・収集 |

| ◆ |

令和3年度全国公文書館長会議 |

|

|

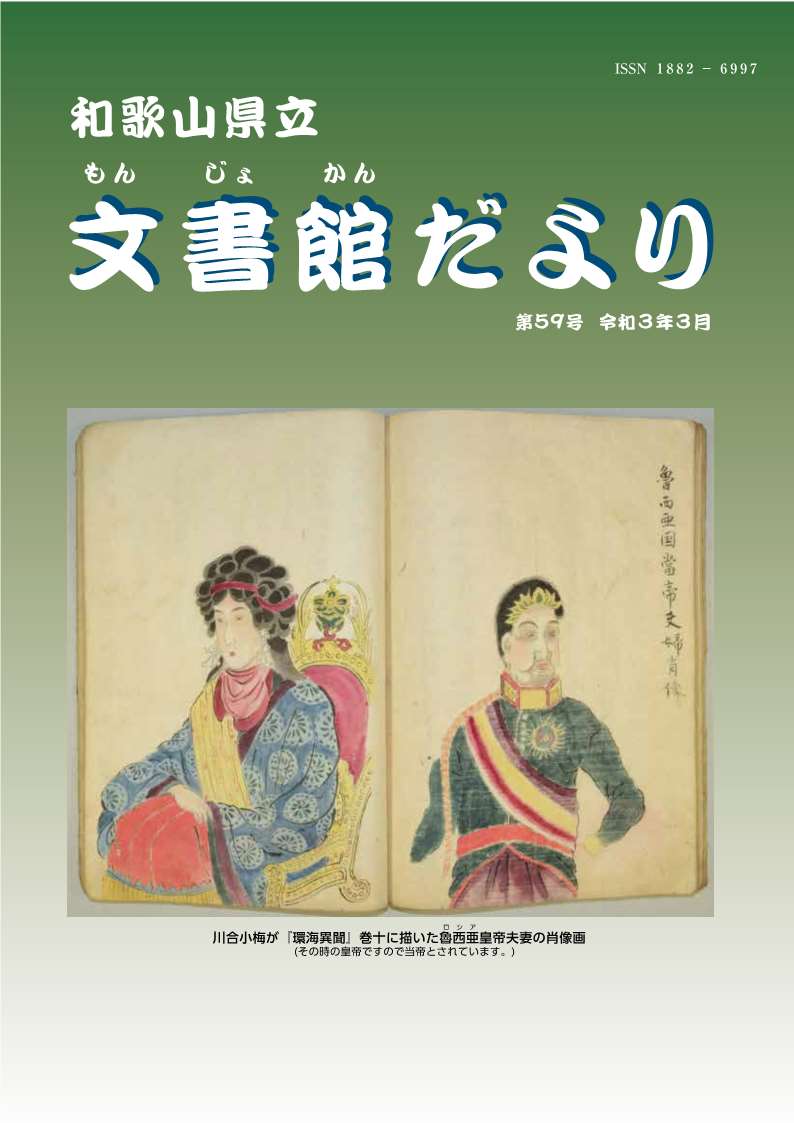

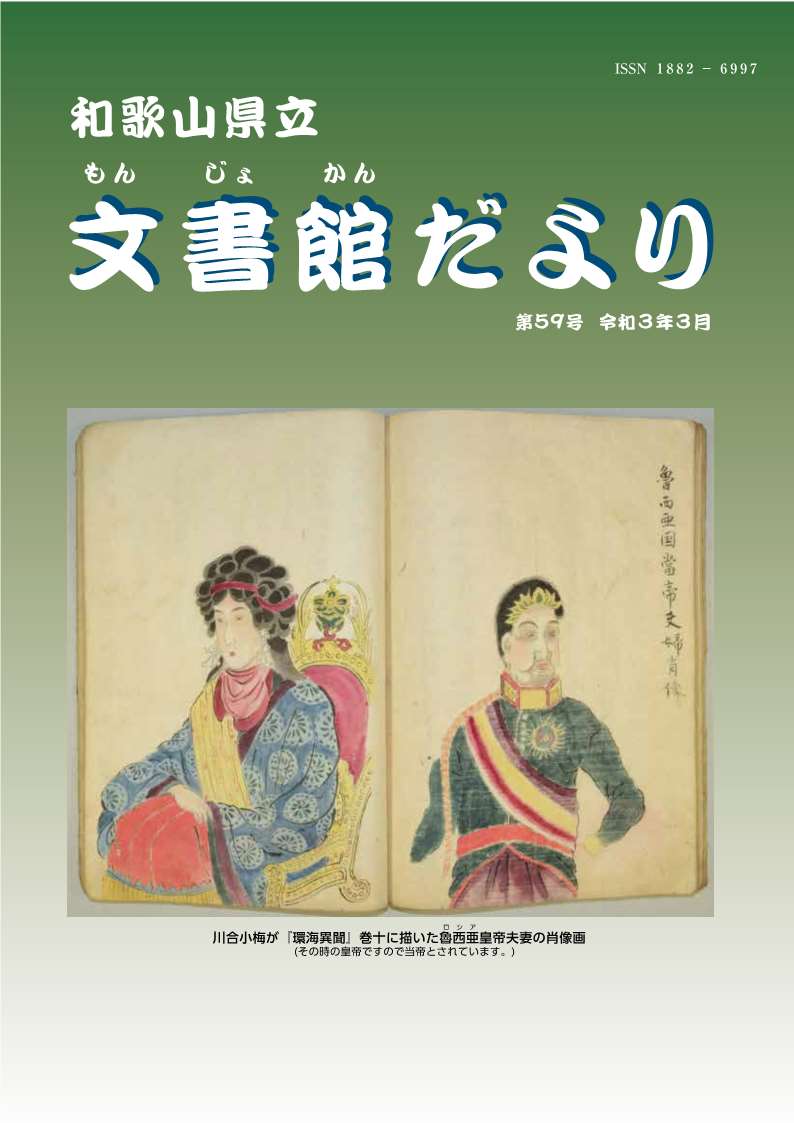

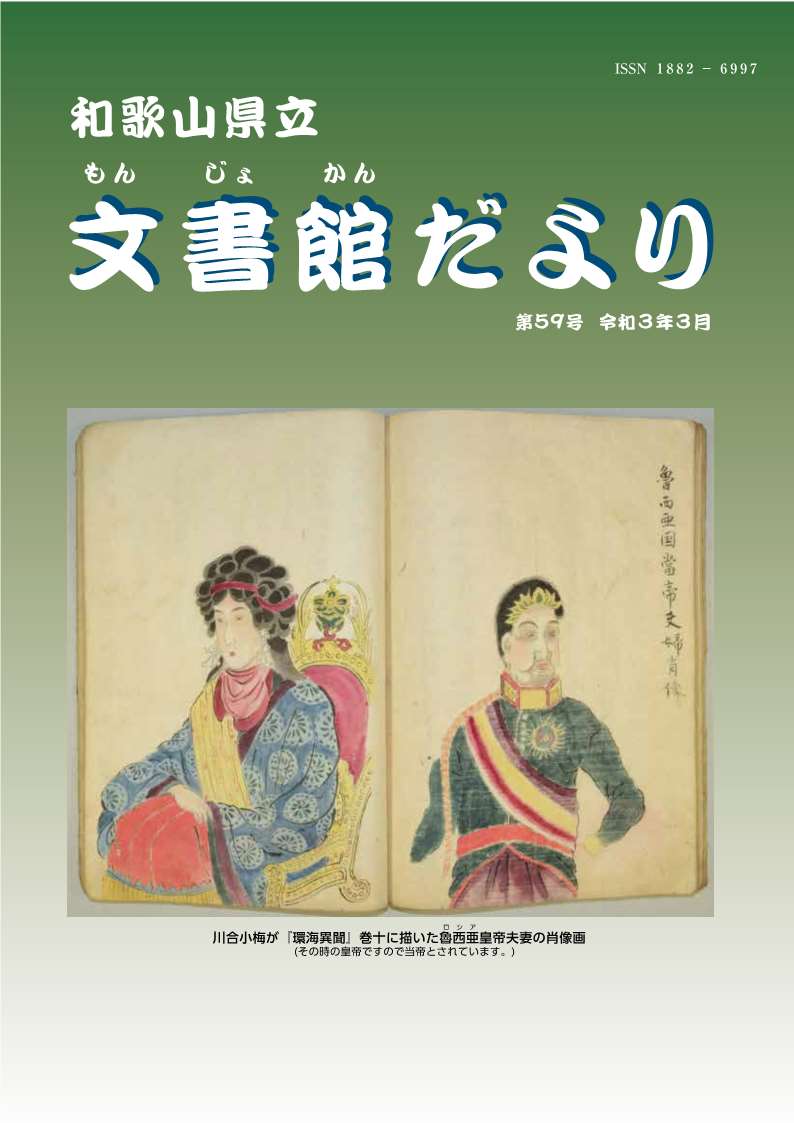

| 第59号 (令和3年3月発行) |

| ◆ |

『小梅日記』とドナルド・キーン |

| ◆ |

ある移民のアメリカ生活譚(一)~甚四郎、海を渡る~

|

| ◆ |

パネル・ケース展示

ぼっかんさん(貝塚寺内町領主)の紀北旅行

―令和2年度貝塚市郷土資料展示室企画展から― |

| ◆ |

「和歌山県歴史資料アーカイブ」公開資料の紹介 |

| ◆ |

令和2年度 歴史講座 |

| ◆ |

『紀州の歴史 第8集』、紀要第23号の刊行 |

|

|

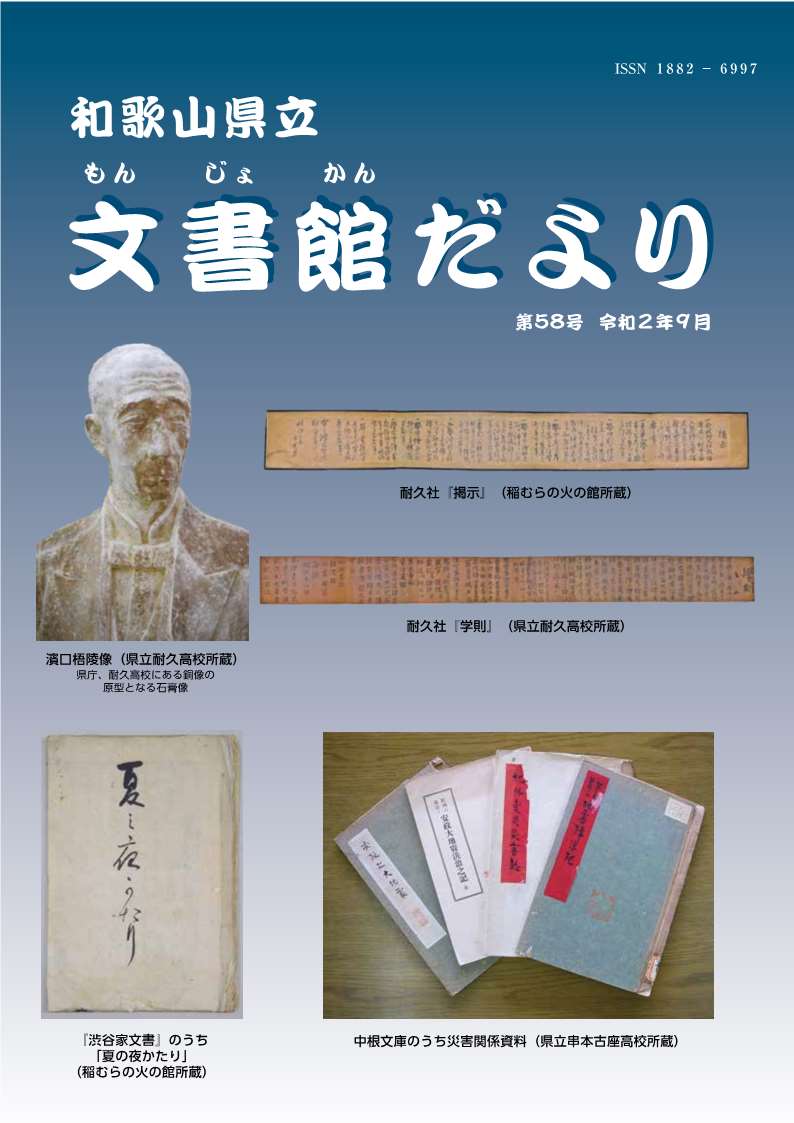

| 第58号 (令和2年9月発行) |

| ◆ |

令和元年度「和歌山県歴史資料アーカイブ」収集資料の紹介 |

| ◆ |

濱口梧陵生誕二〇〇年記念 県立図書館・文書館合同展示「濱口梧陵と梧陵文庫」 |

| ◆ |

令和元年度新収古文書の紹介

|

| ◆ |

令和元年度公文書の引継・収集 |

| ◆ |

地域に眠る「災害の記憶」と文化遺産を発掘・共有・継承する事業 |

|

|

| 第57号 (令和2年3月発行) |

| ◆ |

動揺する陸奥宗光-三国干渉への初動対応- |

| ◆ |

外交史料展「外交史料と近代日本のあゆみ」

|

| ◆ |

令和元年度 古文書講座Ⅱ |

| ◆ |

徳川家入国四〇〇年記念

南竜神社の古文書-『紀州東照宮文書』より- |

| ◆ |

『紀州の歴史 第7集』、紀要第22号の刊行 |

|

|

|

|

| 第56号 (令和元年11月発行) |

| ◆ |

復元された土砂災害の被災遺物と記念石碑

-新宮市熊野川町九重の「?水之器」- |

| ◆ |

ワカヤマのトビウオ

~村山修一と橋爪四郎の活躍~ |

| ◆ |

令和元年度 古文書講座Ⅰ

|

|

|

|

|

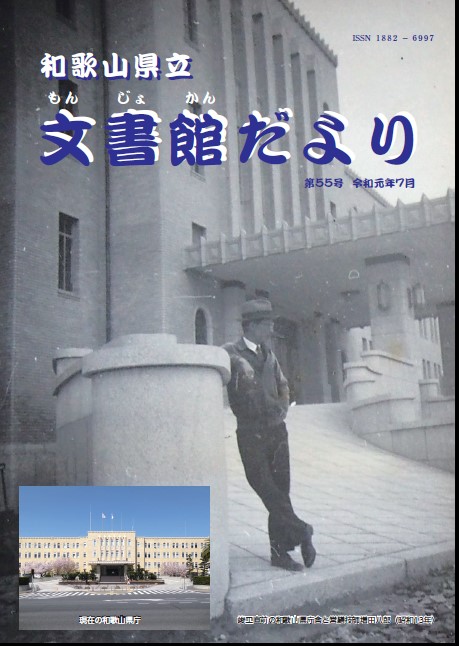

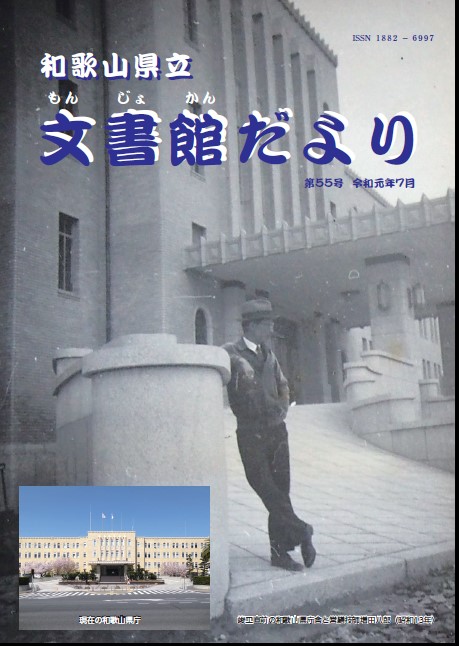

| 第55号 (令和元年7月発行) |

| ◆ |

和歌山県庁舎設計者 増田八郎の履歴書 |

| ◆ |

明治時代後期の和歌山県下の本屋さん |

| ◆ |

平成30年度新収古文書の紹介古文書 |

| ◆ |

平成30年度公文書の引継・収集 |

| ◆ |

地域に眠る「災害の記憶」と文化遺産を

発掘・共有・継承する事業 |

| ◆ |

和博連 平成30年度研修会 |

|

|

| 第54号 (平成31年3月発行) |

| ◆ |

朝廷の権威をもとめる地域社会

-幕末期紀州園部の産土社の動向-(2) |

| ◆ |

平成30年度歴史講座 |

| ◆ |

平成30年度古文書講座Ⅱ |

| ◆ |

田辺藩家臣団の記録 |

| ◆ |

『紀州の歴史 第6集』・紀要第21号の刊行 |

|

|

| 第53号 (平成30年11月発行) |

| ◆ |

和歌山県歴史資料アーカイブの紹介

・ 和歌山県歴史資料アーカイブとは

・ 古文書 ・行政刊行物等 ・写真・絵図

・ 今後の展望

|

| ◆ |

朝廷の権威をもとめる地域社会

-幕末期紀州園部の産土社の動向-(1) |

| ◆ |

平成30年度古文書講座Ⅰ |

|

|

| 第52号 (平成30年7月発行) |

| ◆ |

和歌山城再建60周年記念

紀州茶の湯さんぽ -和歌山城編- |

| ◆ |

政治情報をもとめる幕末の民衆

-紀州園部の「風説留」- |

| ◆ |

平成29年度新収古文書の紹介 |

| ◆ |

平成29年度公文書の引継・収集 |

| ◆ |

「和博連」平成29年度公開研修会 |

|

|

| 第51号 (平成30年3月発行) |

| ◆ |

「勤王の志士」森田節斎の顕彰碑

-北一夫氏旧蔵北家文書より-

・「節斎森田先生之碑」 ほか |

| ◆ |

描かれた紀州藩大奥の装い その三

~平日の装い~

・御召 ほか |

| ◆ |

平成29年度歴史講座・古文書講座Ⅰ |

|

|

| 第50号 (平成29年11月発行) |

| ◇ |

描かれた紀州藩大奥の装い その二

~季節を纏う~

・御介取(打掛) ほか |

| ◇ |

アメリカからの年賀状

-明治期紀三井寺村の移民事情-

・岩﨑家に届くまで ほか |

| ◇ |

平成29年度古文書講座Ⅰ |

|

|

| 第49号 (平成29年7月発行) |

| ◇ |

徴兵を忌避する民衆たち

-明治初期和歌山・園部の地方文書から-

・徴兵忌避のメンタリティ ほか |

| ◇ |

地域に眠る「災害の記憶」と文化遺産を発掘・共有・継承する事業 |

| ◇ |

平成28年度新収古文書の紹介 |

| ◇ |

平成28年度公文書の引継・収集 |

|

|

| 第48号 (平成29年3月発行) |

| ◇ |

海老茶式部が闊歩(かっぽ)する

-近代和歌山の女子教育-

・女学校での生活 ほか |

| ◇ |

日高郡切目川河口地域の津波の歴史

・宝永地震津波による被害

・安政地震津波による被害 ほか |

| ◇ |

『紀州の歴史 第4集』・紀要第19号の刊行 |

|

|

| 第47号 (平成28年11月発行) |

| ◇ |

描かれた紀州藩大奥の装い

・正月元日の御服

・元服・半元服・元服前 ほか |

| ◇ |

明治時代後半期の和歌山市の本屋さんたち

・江戸時代から続いていた本屋

・明治前半期に現れた本屋 ほか |

| ◇ |

平成28年度古文書講座Ⅰ |

|

|

| 第46号 (平成28年7月発行) |

| ◇ |

其不仕合余り之事にいとおかしく

-岩﨑平四郎の櫨商売-

・神頼み ほか |

| ◇ |

村の公務と私用-明治初期の戸長の姿-

・京都を遊覧する戸長 ほか |

| ◇ |

平成27年度新収古文書の紹介 |

| ◇ |

平成27年度公文書の引継ぎ |

|

|

| 第45号 (平成28年3月発行) |

| ◇ |

昭和46年のタイムカプセル

・黒潮国体 ほか |

| ◇ |

奥女中たちの御暇(おいとま)事情

・大奥へのご奉公 ほか |

| ◇ |

歴史講座・古文書講座 |

| ◇ |

「和博連」発足後初の研修会開催される |

| ◇ |

『紀州の歴史 第3集』・紀要第18号の刊行 |

|

|

| 第44号 (平成27年11月発行) |

| ◇ |

有田・湯浅の郷土新聞

-『紀伊万朝報』とその周辺-

・有田・湯浅の新聞略史 ほか |

| ◇ |

岡本家文書より

「右は何年中いずれの御制禁に候哉」

・渋を流シ鮎取り

・かねて御制禁 ほか |

|

|

| 第43号 (平成27年7月発行) |

| ◇ |

「社会の浄化」を目指して

-『昭和新報』の紹介- |

| ◇ |

「旭橋がむすぶ今むかし」

・「旭橋」ではなかった

・旭橋の通行銭 ほか |

| ◇ |

平成26年度新収古文書の紹介 |

| ◇ |

平成26年度公文書の引継ぎ |

|

|

| 第42号 (平成27年3月発行) |

| ◇ |

「四役戦亡記念碑」の建立をめぐって

・岡公園の起源 ほか |

| ◇ |

「表方願い出ではかれこれ面倒」

・火事と大いに呼び立て ほか |

| ◇ |

「里帰り」した大般若経 |

| ◇ |

歴史講座・古文書講座 |

| ◇ |

『紀州の歴史 第2集』・紀要第17号の刊行 |

|

|

| 第41号 (平成26年11月発行) |

| ◇ |

『紀伊国名所図会』初編「時鳥松」を読む

・「時鳥松」とは

・「郭公枩の記」を読む ほか |

| ◇ |

平成26年度2つの共同調査 |

| ◇ |

パネル展示の紹介

「紀州茶の湯さんぽ-近世城下町編-」 |

| ◇ |

古文書講座 |

|

|

| 第40号 (平成26年7月発行) |

| ◆ |

瀧井家文書より

「好み申し候筋にては且てこれ無く」 |

| ◆ |

「源之丞人相書き」

・手傷負わせ逃げ去り

・急々申し出らる可し ほか |

| ◆ |

平成25年度新収古文書の紹介 |

| ◆ |

平成25年度公文書の引継ぎ |

|

|

| 第39号 (平成26年3月発行) |

| ◆ |

「日高郡津久野浦に来た阿波の釣漁師たち」 |

| ◆ |

パネル展示の紹介

「明治のびっくり!新聞広告」 |

| ◆ |

平成25年度新収古文書の紹介 |

| ◆ |

歴史講座・古文書講座 |

| ◆ |

開館20周年記念『古文書徹底解釈紀州の歴史』・収蔵資料目録13『岡本家文書目録』の刊行 |

|

|

| 第38号 (平成25年11月発行) |

| ◆ |

岡本家文書より

「十三神社の遷宮と祭礼」 |

| ◆ |

古文書講座 |

| ◆ |

「十三神社の境内地返還とつくられた証拠資料」

・鎮守の森から国有地へ

・神社明細帳 ほか |

|

|

| 第37号 (平成25年7月発行) |

| ◆ |

開館20周年を迎えて |

| ◆ |

受け継がれた藩政資料 |

| ◆ |

平成24年度新収古文書の紹介 |

| ◆ |

収蔵史料目録12『諸家文書目録2』の刊行 |

| ◆ |

紀要第16号の刊行 |

| ◆ |

歴史講座 |

|

|

| 第36号 (平成25年3月発行) |

| ◆ |

「維新を駆け抜けた高野隊」

・高野隊の結成

・北越戦争出陣 ほか |

| ◆ |

風聞録より

「逃げ帰り改易」 |

| ◆ |

古文書講座 |

|

|

| 第35号 (平成24年11月発行) |

| ◆ |

「二度督学になった山本楽所の謎」

・突然の「御役御免」 ほか |

| ◆ |

「大奥女中つとめ」

・紀州藩の大奥と職制

・竹千代の誕生 ほか |

| ◆ |

『岡本家文書』の紹介 |

| ◆ |

古文書講座 |

|

|

| 第34号 (平成24年7月発行) |

| ◆ |

風聞録より

「養子を調伏」

・養家乗っ取り ほか |

| ◆ |

「北島御殿跡を探す」

・北島村とその周辺

・「願い書」当時の紀ノ川 ほか |

| ◆ |

文書館パネル展示 |

|

|

| 第33号 (平成24年3月発行) |

| ◆ |

「朝暮母を慕う」

・再縁願い

・妻は幼女 ほか |

| ◆ |

「高野山周辺の御田植え神事」 |

| ◆ |

『親類書』からわかること |

| ◆ |

歴史講座 |

| ◆ |

収蔵資料目録11・紀要第15号の刊行 |

|

|

| 第32号 (平成23年11月発行) |

| ◆ |

和歌山の街道⑦

「和田川源流の峠道と山東軽便鉄道」

・山東盆地から貴志川の谷へ

・古道 高野街道

・山東軽便鉄道から和歌山鉄道 ほか |

| ◆ |

古文書講座 |

|

|

| 第31号 (平成23年7月発行) |

| ◆ |

写真・小説・日記・新聞記事より

「漱石が見た百年前の和歌山」

・南海鉄道で和歌山市へ

・電車で和歌の浦へ

・宿所の望海楼へ ほか |

| ◆ |

収蔵資料目録10 『紀州家中系譜並に親類書書上げ(上)』の頒布について |

|

|

| 第30号 (平成23年3月発行) |

| ◇ |

丹生家文書より

「米粉の供え物」 |

| ◇ |

「和歌海苔作りの風景」 |

| ◇ |

「城下町和歌山の庶民教育 -寺子屋編-」 |

| ◇ |

歴史講座 |

| ◇ |

収蔵史料目録10の刊行

『紀州家中系譜並に親類書書上げ 上』 |

|

|

| 第29号 (平成22年11月発行) |

| ◇ |

「手配と捜査」 |

| ◇ |

和歌山の街道⑥

「白馬山脈の尾根道」 |

| ◇ |

パネル展示

「鷺森の風景」 |

| ◇ |

古文書講座 |

|

|

| 第28号 (平成22年7月発行) |

| ◇ |

宇佐見コレクションより

「越後国図」

「枇杷嶋村絵図」 ほか |

| ◇ |

堀家文書より

「先祖を祭る」

・堀家の盆行事

・盆のもてなし ほか |

|

|

| 第27号 (平成22年3月発行) |

| ◇ |

風景の歴史⑪

名所図会等にみる今昔

「湯崎温泉の風景」 |

| ◇ |

コラム 「借家手形一札之事」をめぐって |

| ◇ |

『紀州漁業絵巻写』にみる魚撈(ぎょろう)活動 |

| ◇ |

歴史講座・田辺市古文書講座 |

| ◇ |

紀要第14号の刊行 |

|

|

| 第26号 (平成21年11月発行) |

| ◇ |

和歌山の街道⑤

「南部街道と御坊街道」 |

| ◇ |

コラム 「日高川の電源開発」 |

| ◇ |

「川合小梅は嘉永7年の大地震を記録していた」

・生きたる心地せず ほか |

| ◇ |

古文書講座 |

|

|

| 第25号 (平成21年5月発行) |

| ◇ |

中尾家文書より

「つるの嫁入り」 |

| ◇ |

開館15周年記念パネル展示 |

| ◇ |

古文書講座・歴史講座 |

| ◇ |

収蔵資料目録8の刊行

『瀬戸家文書目録』 |

|

|

| 第24号 永久保存版(平成20年12月発行) |

| 『紀の国へのいざない』 |

| ◇ |

宇佐見コレクション |

|

1 暮らしの中で 2 出世には |

| 3 幕末藩政のゆらぎ 4 和歌山の街道 |

| 5 紀伊国名所図会等にみる今昔 6 コラム |

頒価1,000円(税込) |

| 完売いたしました。 |

|

|

| 第23号 (平成20年3月発行) |

| ◇ |

風景の歴史⑩

紀伊国名所図会等にみる今昔

「有田川沿いの風景」 |

| ◇ |

西山家文書より

「無類の出世物語 -お百姓から知行

千二百石高の大身へ-」 |

| ◇ |

歴史講座 |

|

|

| 第22号 (平成19年11月発行) |

| ◇ |

北家文書・宇佐美定祐文書より

「極札はこうして作る」 (2~5ページ) |

| ◇ |

小川家文書より

「小川英二郎宛伊達藤二郎及び同五郎

書状をめぐる謎」 (6~7ページ) |

| ◇ |

古文書講座 |

| ◇ |

パネル展示のお知らせ (8ページ) |

|

|

| 第21号 (平成19年7月発行) |

| ◇ |

和歌山の街道③ 「粉河街道」

(2ページ)

(3ページ)

(4ページ)

(5ページ) |

| ◇ |

橋本市賢堂村文書より

「賢堂定福寺座講の定書」

(6ページ)

(7ページ) |

| ◇ |

収蔵史料目録7・紀要第12号の発行 |

| ◇ |

パネル展示のお知らせ

(8ページ) |

|

|

| 第20号 (平成19年3月発行) |

| ◆ |

宇佐美定祐文書より

「古色は柿渋で、虫食いはカミソリで」

・頼朝「下文」 ほか |

| ◆ |

瀬戸家文書より

「幕末の日高郡海防関係史料」 |

| ◆ |

歴史講座・古文書講座 |

| ◆ |

パネル展示のお知らせ |

|

|

| 第19号 (平成18年9月発行) |

| ◆ |

風景の歴史⑨

紀伊国名所図会等にみる今昔

「加茂谷と長保寺」 |

| ◆ |

本居家歴代の系譜より

・本居宣長の生い立ちと働き ほか |

| ◆ |

瀬戸家文書より 「道成寺門前茶屋江旅人宿為致度段同寺願ニ付小松原村取調一件」 |

|

|

| 第18号 (平成18年2月発行) |

| ◆ |

風景の歴史⑧

紀伊国名所図会等にみる今昔

・和歌の浦の風景

・片男波海岸の風景 ほか |

| ◆ |

歴史講座 |

| ◆ |

「自然災害における歴史資料等保全対策システム」の開発 |

|

|

| 第17号 (平成17年9月発行) |

| ◆ |

風景の歴史⑦

紀伊国名所図会等にみる今昔

・高松寺周辺

・根上がり松

・愛宕山 ほか |

| ◆ |

修復すすんだ紀州藩庁文書 |

|

|

| 第16号 (平成17年2月発行) |

| ◆ |

風景の歴史⑥

所蔵史料と歴史散歩 「野上庄」

・ロマンに満ちた史料

・二人の義経

・紀州の山本氏 ほか |

| ◆ |

歴史講座 |

|

|

| 第15号 (平成16年9月発行) |

| ◆ |

風景の歴史⑤ 「古座街道」 |

| ◆ |

収蔵資料目録6の発刊

「北一夫氏旧蔵北家文書目録」 |

| ◆ |

展示物の紹介

北一夫氏旧蔵北家文書より

「安永の高野山寺領大一揆の記録」 |

|

|

| 第14号 (平成16年2月発行) |

| ◆ |

風景の歴史④

「大正時代の高野街道」 |

| ◆ |

収蔵資料の紹介⑪

北一夫氏旧蔵北家文書より

「貸り女房と妻の後ろ座 荒見村の頭屋と

宮座」 |

| ◆ |

歴史講座 |

|

|

| 第13号 (平成15年9月発行) |

| ◆ |

収蔵資料の紹介⑩

野長瀬家文書より

「熊野参詣道往来と百年前のアメリカ」 |

| ◆ |

県史コーナー⑥

「老いの価値」 |

| ◆ |

古文書講座 |

|

|

| 第12号 (平成15年3月発行) |

| ◆ |

風景の歴史③

「友ヶ島の砲台2」

・大規模な地下要塞 ほか |

| ◆ |

パネル展示の紹介

「明治22年8月大洪水と熊野本宮大社」 |

| ◆ |

歴史講座 |

|

|

| 第11号 (平成14年9月発行) |

| ◆ |

風景の歴史② 「友ヶ島の砲台」 |

| ◆ |

県史コーナー⑤

「紀州藩はなぜ財政再建に失敗したか」

・緊縮財政

・藩札発行 ほか |

| ◆ |

収蔵資料の紹介⑨

「高野村神社整理ニ関スル一件」 |

|

|

| 第10号 (平成14年3月発行) |

| ◇ |

風景の歴史①

「熊野参詣道と王子社」 |

| ◇ |

県史コーナー④

「藩財政をみれば武士がわかる」 |

| ◇ |

パネル展示の紹介

「明治の移民と対米貿易」 |

| ◇ |

歴史講座 |

|

|

| 第9号 (平成13年9月発行) |

| ◇ |

収蔵資料の紹介⑧

「出納帳から旅を読み解く」 |

| ◇ |

県史コーナー③ 「和歌山医学校」 |

| ◇ |

古文書講座 |

| ◇ |

パネル展示の紹介

「日本製鉄株式会社の誘致運動」 |

| ◇ |

収蔵史料目録5の刊行 |

|

|

| 第8号 (平成13年3月発行) |

| ◇ |

収蔵資料の紹介⑦

『紀州藩家中系譜並に親類書書上げ』 |

| ◇ |

県史コーナー②

「後にて見れば七つ也」 |

| ◇ |

歴史講座 |

| ◇ |

パネル展示の紹介

「明治・大正のゴミ問題」 |

|

|

| 第7号 (平成12年9月発行) |

| ◇ |

収蔵資料の紹介⑥

川口家文書より 「江戸時代の手紙」 |

| ◇ |

県史コーナー①

「観光地新和歌浦の発展」 |

| ◇ |

古文書講座 |

| ◇ |

紀要第5号・収蔵史料目録4の刊行 |

|

|

| 第6号 (平成12年3月発行) |

| ◇ |

「明治後期から大正にかけての中等教育」 |

| ◇ |

収蔵資料の紹介⑤

「高橋家文書目録」 |

| ◇ |

歴史講座

「熊野地方の歴史と文化」 |

| ◇ |

公文書館専門職員養成課程参加記 |

|

|

| 第5号 (平成11年9月発行) |

| ◇ |

収蔵資料の紹介④

「諸家史料目録」

「岡家文書目録」 ほか |

| ◇ |

文書館の役割②

「公文書の収集・整理・保存」 |

| ◇ |

古文書講座 |

|

|

| 第4号 (平成11年3月発行) |

| ◇ |

収蔵史料の紹介③

「幕末の動乱の記録・北家文書」 |

| ◇ |

古文書講座 |

| ◇ |

歴史講座

「中世伊都地方の歴史散策」 |

| ◇ |

おもな収蔵資料の紹介 |

| ◇ |

紀要第4号・収蔵史料目録2の紹介 |

|

|

| 第3号 (平成10年9月発行) |

| ◇ |

ごあいさつ

「過去を知り、未来を探る」 |

| ◇ |

収蔵史料の紹介②

「冠婚葬祭史料・岩崎家文書」 |

| ◇ |

文書館の役割①

「燻蒸(くんじょう)」 |

|

|

| 第2号 (平成10年3月発行) |

| ◇ |

収蔵史料の紹介①

「安楽川村文書」 |

| ◇ |

歴史講座

「日高地方の歴史を旅する」 |

|

|

| 第1号 (平成9年9月発行) |

| ◇ |

『文書館だより』の発刊にあたって |

| ◇ |

おもな収蔵資料の紹介 |

| ◇ |

古文書講座 |

| ◇ |

パネル展示の紹介

「紀州蜜柑の諸国送り」 |

| ◇ |

紀要第3号の刊行 |

|